【地理研究】中国中部农区城乡融合发展的时空特征及驱动机制

摘要:中部农区是全国重要的粮食主产区,也是城镇化和工业化相对滞后的地区,工农城乡关系的现代化转型构成传统农区城乡融合发展的重要动能。本文从“过程性-系统性-地域性”视角出发构建城乡融合发展理论分析框架,探索建立“减差距-强联系-促共荣”的城乡融合发展评价体系,综合运用城乡融合指数模型、Kernel密度估计和最优参数地理探测器模型等方法,探 讨2005—2021年中国中部农区城乡融合发展的时空特征及其驱动机制。结果表明:① 农区城乡融合发展需要置于城乡关系演化进程、城乡融合系统工程、城乡发展地域特性3个维度进行综合考量,以深化完善其城乡融合发展的地域性机制和差异化路径;② 研究期内,中部农区城乡融合发展从较低水平步入中等水平,但整体尚处于城乡差距缩减的关键时期,城乡互联和共荣水平有待提高;③ 中部农区城乡融合发展水平的区域差异明显,形成了以省会城市或核心都市圈为主的城乡融合高值区,以恩施土家族苗族自治州、怀化市、信阳市等省际边缘城市组成的城乡融合相对低值区;④ 中部农区城乡融合发展时空格局是城、乡内生驱动力交互协同作用的结果,其中,新型城镇化、新型工业化是主动力,农业现代化、农村现代化是基础动力,城乡互补、工农互促、居业协同、产城互动构成中部农区城乡融合发展的多元路径。

关键词:中国中部农区;城乡融合;时空特征;驱动机制

CSTR:32071.14.dlyj.20240420 DOI: 10.11821/dlyj020240420

主要内容:

研究背景: 中国中部农区是全国重要的粮食主产区,但城镇化、工业化相对滞后,工农城乡关系转型成为城乡融合发展的重要动力。P1

微信号:ziranziyuan1

微信号:ziranziyuan1

更多资料,添加微信

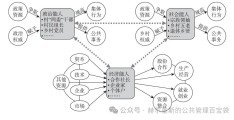

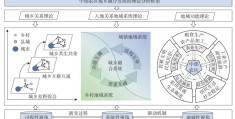

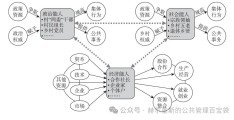

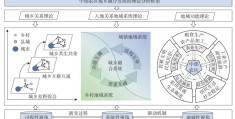

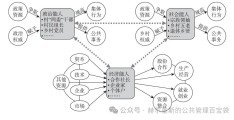

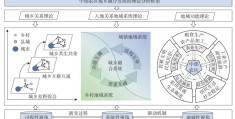

复制微信号理论分析框架: 文章从“过程性-系统性-地域性”视角出发,构建了城乡融合发展的理论分析框架,强调城乡融合发展是一个动态过程、系统工程和地域性特征。P2

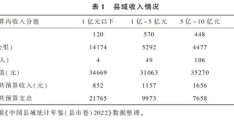

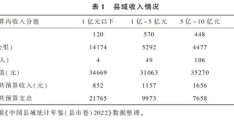

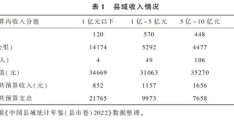

评价指标体系: 构建了“减差距-强联系-促共荣”的城乡融合发展评价体系,从城乡差距弥合、城乡互联互通、城乡共生共荣三个维度进行综合评价。P4

研究方法: 采用城乡融合指数模型、Kernel密度估计和最优参数地理探测器模型等方法,分析2005-2021年中国中部农区城乡融合发展的时空特征及其驱动机制。P6P7

结果分析:

中部农区城乡融合发展水平整体提升,但增幅和增速存在省际差异,城乡差距缩减仍是关键时期。P7P9

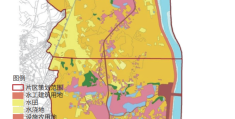

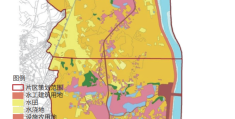

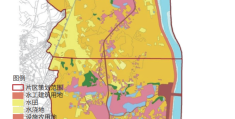

城乡融合发展水平区域差异明显,形成了以省会城市或核心都市圈为主的城乡融合高值区,以及以省际边缘城市组成的城乡融合相对低值区。P1P14

城乡融合发展时空格局是城、乡内生驱动力交互协同作用的结果,其中,新型城镇化、新型工业化是主动力,农业现代化、农村现代化是基础动力。P13

驱动机制: 城乡互补、工农互促、居业协同、产城互动构成中部农区城乡融合发展的多元路径。P14

对策建议:

加快构建城乡融合发展体制机制与政策体系。P15

分级分类培育城乡融合发展示范区,打造高品质城乡生活圈。P15

因地制宜采取差异化发展策略,发挥中心城市辐射带动作用。P15

持续强化主导因素的驱动作用,创新“城乡互补、工农互促”的发展路径。P15P16

文章的创新点:

从“过程性-系统性-地域性”视角出发,构建了城乡融合发展的理论分析框架。P2

构建了“减差距-强联系-促共荣”的城乡融合发展评价体系,更全面地反映城乡融合发展的动态性和渐进性特征。P4

采用最优参数地理探测器模型,更准确地识别城乡融合发展的驱动因素及其交互作用。P11P12

推荐阅读

-

罗震东|数智时代推动城乡融合发展的维度与路径

-

资料丨乡村发展与城乡融合研究——15个机制与分析框架、演进历程

-

广州市东风村城乡融合发展的双轮驱动路径

-

中国中部农区城乡融合发展的时空特征及驱动机制

-

王晓毅等:城乡融合的动力机制与路径选择

-

跨城镇开发边界、村庄建设边界的单独选址项目如何管控?

-

张占斌 王瑞丨中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考

中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考张占斌王瑞作者简介:张占斌,中共中央党校(国家行政学院)中国式现代化研究中心主任、马克思...

-

小胡精选|| 城乡融合机制/框架图

-

数字经济如何影响城乡融合?来自中国的实证研究

-

罗震东|数智时代推动城乡融合发展的维度与路径

-

资料丨乡村发展与城乡融合研究——15个机制与分析框架、演进历程

-

广州市东风村城乡融合发展的双轮驱动路径

-

中国中部农区城乡融合发展的时空特征及驱动机制

-

王晓毅等:城乡融合的动力机制与路径选择

-

跨城镇开发边界、村庄建设边界的单独选址项目如何管控?

-

张占斌 王瑞丨中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考

中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考张占斌王瑞作者简介:张占斌,中共中央党校(国家行政学院)中国式现代化研究中心主任、马克思...

-

小胡精选|| 城乡融合机制/框架图

-

数字经济如何影响城乡融合?来自中国的实证研究

-

罗震东|数智时代推动城乡融合发展的维度与路径

-

资料丨乡村发展与城乡融合研究——15个机制与分析框架、演进历程

-

广州市东风村城乡融合发展的双轮驱动路径

-

中国中部农区城乡融合发展的时空特征及驱动机制

-

王晓毅等:城乡融合的动力机制与路径选择

-

跨城镇开发边界、村庄建设边界的单独选址项目如何管控?

-

张占斌 王瑞丨中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考

中国式现代化进程中城乡融合发展的若干思考张占斌王瑞作者简介:张占斌,中共中央党校(国家行政学院)中国式现代化研究中心主任、马克思...

-

小胡精选|| 城乡融合机制/框架图

-

数字经济如何影响城乡融合?来自中国的实证研究