蒙古煤炭出口中国的困境分析

中蒙煤炭贸易正经历结构性衰退。作为全球最大煤炭消费国,中国加速能源转型压缩进口需求,而蒙古受限于基础设施滞后、政策不稳定及产业配套缺失,难以将资源优势转化为经济收益。2023年蒙古对华煤炭出口量同比下滑14%,暴露出供需两端深层次矛盾。若不破除现有困局,蒙古煤炭产业或将陷入"资源诅咒"陷阱,而中国能源安全亦需平衡进口多元化与低碳转型目标。双方亟待构建系统性解决方案。

一、中国市场挑战

(一)需求拐点显现

中国"双碳"目标推动能源结构加速调整,煤炭消费占比将从2020年的56.8%降至2030年的45%。据国家能源局数据,2023年火电装机容量增速连续第四年低于2%,可再生能源装机突破12亿千瓦,直接导致进口煤需求年均下滑3%-5%。内蒙古口岸数据显示,2023年煤炭通关量同比下降12%,其中蒙古煤占比下降至47%,较2020年峰值减少15个百分点。这一趋势在"十四五"后期将持续强化。

更多资料,添加微信

复制微信号

(二)定价体系错位

蒙古力推证券交易所拍卖制度试图掌控定价权,但中国通过年度长协煤价(基准价550元/吨)与现货市场调节机制形成闭环。2023年秦皇岛港动力煤现货均价波动区间为700-850元/吨,而蒙古矿企在拍卖中报价普遍高于800元/吨,导致其出口价格竞争力持续削弱。数据显示,2022年蒙古对华出口均价较澳大利亚低18%,较印尼低22%,价格劣势显著。

(三)政策规制升级

中国《大气污染防治法》及进口煤质量监管新规,将灰分、硫分指标限制提升至国际严苛水平。环渤海港口自2021年起禁止接收褐煤,导致蒙古塔温陶勒盖矿区约30%的劣质煤失去市场。尽管中蒙边境口岸新增洗选设施,但处理能力仅能满足2000万吨/年需求,且设备多依赖中国进口,进一步抬高企业成本。

(四)替代效应显现

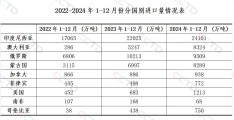

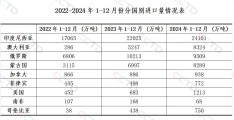

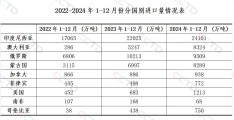

印尼凭借2023年4亿吨出口量抢占中国市场,其动力煤到岸价比蒙古低15%-20%。澳大利亚动力煤现货价因产能过剩持续走低,叠加俄乌冲突缓解后欧洲能源危机缓和,蒙古煤炭的地理溢价优势被稀释。数据显示,2023年中国进口煤来源国中,印尼占比升至41%,澳大利亚占29%,蒙古退居第三位。

(五)物流成本高企

蒙古现有铁路运力仅能满足1500万吨/年运输需求,中蒙边境主要依赖3000辆老旧卡车进行公路运输,单程物流成本高达120-150美元/吨。即便中蒙铁路南线完成双轨改造并实现电气化,其年运能提升至5000万吨仍需至少5年时间。此外,蒙古海关清关效率低下导致平均滞期达7-10天,进一步增加企业隐性成本。

二、蒙古供给端矛盾

(一)产业配套失衡

蒙古塔温陶勒盖矿区虽探明储量达510亿吨,但其露天矿开采效率仅为中国的40%。中国神华采用智能化综采设备使吨煤成本控制在80元以内,而蒙古企业仍依赖传统爆破开采,人工成本占总成本比重超35%。关键设备如液压支架、大型运输卡车等90%依赖进口,维修配件供应周期长达3-6个月,严重制约产能释放。

(二)基建融资困局

蒙古计划投资18亿美元升级纳来哈至策克铁路,但国家预算仅能承担15%,剩余资金需依赖亚投行等国际机构贷款。2023年惠誉将蒙古主权信用评级下调至BBB-,导致新发债券利率突破10%,推高项目融资成本。中资企业提出的"BOT+EPC"模式虽具可行性,但蒙古政府要求51%股权控制权,增加了项目落地难度。

(三)治理效能短板

蒙古矿产资源部数据显示,2022年煤炭领域腐败案件涉案金额达3.2亿美元,涉及采矿权审批、通关检疫等关键环节。政策频繁更迭导致外国投资者平均项目周期从5年延长至10年,2023年蒙古外资企业撤资规模同比激增47%。世界银行评估显示,蒙古营商环境指数在190个国家中排名第103位,远低于蒙古自身设定的"改善至前50"目标。

三、破局路径

(一)战略协作深化

建立中蒙能源工作组,将煤炭贸易纳入"中蒙俄经济走廊"建设框架,推动中蒙铁路与中俄天然气管道形成多式联运网络。建议签署《中蒙煤炭中长期合作备忘录》,明确2030年前煤炭贸易规模稳定在2000万吨/年,并设立10亿美元专项基金支持产业升级。

(二)基建融资创新

设立中蒙基础设施投资基金,采用"BOT+EPC+O&M"模式吸引中国建筑、国家电投等企业参与铁路、港口、电厂建设。引入人民币结算机制降低汇率风险,参考中老铁路模式,中方持股不超过49%但保留运营控制权。建议将中蒙铁路运费率从当前18美元/吨降至12美元/吨,提升经济可行性。

(三)产业链增值计划

在扎门乌德建设跨境煤化工园区,引入中国焦化技术将原煤附加值提升300%。联合中资企业开发铜矿伴生煤资源,打造"煤-铜-焦化"一体化产业链。推动中蒙在新能源领域合作,利用蒙古丰富的风能资源建设风光火储一体化基地,配套建设输变电设施向中国华北地区送电。

蒙古煤炭产业的转型升级既是挑战更是机遇。通过构建"政策协同-基建联通-产业融通"的三维合作框架,中蒙完全可以在保障能源安全的同时,实现资源禀赋向经济优势的转化。这一过程不仅关乎两国经济利益,更是区域产业链重构的重要实践。未来十年将是关键窗口期,需要双方超越短期利益博弈,建立长期稳定的合作机制。

来源:Mn学术研究

推荐阅读

-

煤炭能源“十四五”发展成就与“十五五”展望

导 读“十四五”期间,煤炭在深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略中,进一步践行高质量发展理念,生产供应质量持续...

-

特朗普:立即重启煤炭生产利用

美国总统特朗普在社交平台上发贴写道:“我将授权我的政府立即开始利用优质、清洁的煤炭生产能源。”美国总统特朗普3月17日在其创办的社...

-

2025年我国进口煤能不能降?

-

中国神华拟8.53亿元收购杭锦能源100%股权

1月21日晚间,中国神华发布公告,公司拟收购国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团公司”)所持国家能源集团杭锦能...

-

煤炭能源“十四五”发展成就与“十五五”展望

导 读“十四五”期间,煤炭在深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略中,进一步践行高质量发展理念,生产供应质量持续...

-

特朗普:立即重启煤炭生产利用

美国总统特朗普在社交平台上发贴写道:“我将授权我的政府立即开始利用优质、清洁的煤炭生产能源。”美国总统特朗普3月17日在其创办的社...

-

2025年我国进口煤能不能降?

-

中国神华拟8.53亿元收购杭锦能源100%股权

1月21日晚间,中国神华发布公告,公司拟收购国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团公司”)所持国家能源集团杭锦能...

-

煤炭能源“十四五”发展成就与“十五五”展望

导 读“十四五”期间,煤炭在深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略中,进一步践行高质量发展理念,生产供应质量持续...

-

特朗普:立即重启煤炭生产利用

美国总统特朗普在社交平台上发贴写道:“我将授权我的政府立即开始利用优质、清洁的煤炭生产能源。”美国总统特朗普3月17日在其创办的社...

-

2025年我国进口煤能不能降?

-

中国神华拟8.53亿元收购杭锦能源100%股权

1月21日晚间,中国神华发布公告,公司拟收购国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团公司”)所持国家能源集团杭锦能...