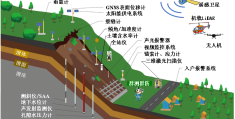

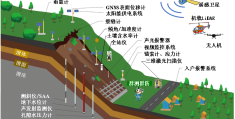

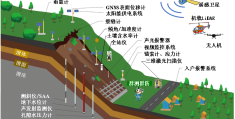

山区崩塌、滑坡等地灾隐患识别方法与预警(天.空.地.深综合)

基于“天–空–地–深”方法的山区城镇地质灾害隐患判识:以四川省喜德县重点乡镇为例

1 中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心)

2 自然资源部地质灾害风险防控工程技术创新中心

3 自然资源部成都地质灾害野外科学观测研究站

更多资料,添加微信

复制微信号

4 自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室

资助项目:云南省重点研发计划项目(202403AA08000);中国地质调查局项目(DD20230435,DD20230541)

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

0 引言

1 研究区概况

1.1 自然地理与地质环境条件

1.2 地质灾害发育概况

2 “天–空–地–深”一体化地灾隐患识别方法

2.1 综合遥感地灾解译

2.2 精细化斜坡详查

2.3 斜坡深部结构探查

3 识别结果分析

4 结论

图1 研究区区域地质背景及地质灾害分布图

-------END------

原文来源:熊小辉,白永健,铁永波,等,2024.基于“天–空–地–深”方法的山区城镇地质灾害隐患判识:以四川省喜德县重点乡镇为例[J].沉积与特提斯地质,44(3):560-571.doi:10.19826/j.cnki.1009-3850.2024.09001

封面标题、导读评论和排版整理等:《覆盖区找矿》公众号.

推荐阅读

-

强降雨下地质灾害防范 如何拉响“临灾警报”?

5月22日8时许,贵州毕节市大方县果瓦乡庆阳村发生山体滑坡。5月23日凌晨五点多,广西桂林龙胜泗水乡三舍村突遭强降雨引发山洪。自然...

-

2024年度全国地质灾害成功避险十大典型案例揭晓

-

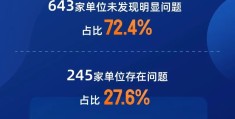

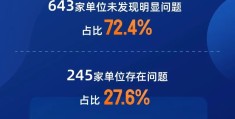

自然资源部通报2024年地质勘查和地质灾害防治活动监督管理情况

-

四川宜宾山体滑坡已致10人遇难19人失联

-

专家分析四川筠连山体滑坡发生的可能原因

应急管理部国家自然灾害防治研究院地质灾害研究中心主任许冲,谈四川筠连山体滑坡诱发因素及如何利用好救援“黄金72小时”。专家分析滑坡...

-

广东 | 地质灾害风险预警系统(县级)系统上线试运行

-

北京市山体滑坡空间格局与分异机制——以门头沟区“23·7”暴雨事件为例

-

省级优秀博士论文 | 滑坡-泥石流灾害链形成及转化机制研究

-

推进滑坡智能监测,实现早期风险预警

-

地质灾害物理仿真实验发展现状及趋势分析

-

强降雨下地质灾害防范 如何拉响“临灾警报”?

5月22日8时许,贵州毕节市大方县果瓦乡庆阳村发生山体滑坡。5月23日凌晨五点多,广西桂林龙胜泗水乡三舍村突遭强降雨引发山洪。自然...

-

2024年度全国地质灾害成功避险十大典型案例揭晓

-

自然资源部通报2024年地质勘查和地质灾害防治活动监督管理情况

-

四川宜宾山体滑坡已致10人遇难19人失联

-

专家分析四川筠连山体滑坡发生的可能原因

应急管理部国家自然灾害防治研究院地质灾害研究中心主任许冲,谈四川筠连山体滑坡诱发因素及如何利用好救援“黄金72小时”。专家分析滑坡...

-

广东 | 地质灾害风险预警系统(县级)系统上线试运行

-

北京市山体滑坡空间格局与分异机制——以门头沟区“23·7”暴雨事件为例

-

省级优秀博士论文 | 滑坡-泥石流灾害链形成及转化机制研究

-

推进滑坡智能监测,实现早期风险预警

-

地质灾害物理仿真实验发展现状及趋势分析

-

强降雨下地质灾害防范 如何拉响“临灾警报”?

5月22日8时许,贵州毕节市大方县果瓦乡庆阳村发生山体滑坡。5月23日凌晨五点多,广西桂林龙胜泗水乡三舍村突遭强降雨引发山洪。自然...

-

2024年度全国地质灾害成功避险十大典型案例揭晓

-

自然资源部通报2024年地质勘查和地质灾害防治活动监督管理情况

-

四川宜宾山体滑坡已致10人遇难19人失联

-

专家分析四川筠连山体滑坡发生的可能原因

应急管理部国家自然灾害防治研究院地质灾害研究中心主任许冲,谈四川筠连山体滑坡诱发因素及如何利用好救援“黄金72小时”。专家分析滑坡...

-

广东 | 地质灾害风险预警系统(县级)系统上线试运行

-

北京市山体滑坡空间格局与分异机制——以门头沟区“23·7”暴雨事件为例

-

省级优秀博士论文 | 滑坡-泥石流灾害链形成及转化机制研究

-

推进滑坡智能监测,实现早期风险预警

-

地质灾害物理仿真实验发展现状及趋势分析