县域统筹乡村建设的模式与策略研究*

精彩导读

【摘要】我国乡村发展呈现网络化与多元化并进的新格局,乡村建设进入增数量与提质量并重的新阶段,但也表现出投入效益不高、供需不匹配、运营压力大等新问题。解决问题的关键,是遵循“人口流动—布局优化—设施建设—运营维护”耦合的逻辑,加强县域层面的乡村建设统筹,因地制宜采取城乡一体化、分区统筹、集中与分散相结合、固定与流动相结合4种主要模式,努力做到4个统筹、处理好4个关系:一是统筹差异化建设目标,处理好“拉长版”与“保底线”的关系;二是统筹各部门专项资金,处理好“条”与“块”的关系;三是统筹全生命周期管理,处理好“建设”与“运维”的关系;四是统筹多主体共同参与,处理好“农民”与“政府”“企业”的关系。

【关键词】县域统筹;乡村建设;主要模式;关键策略

更多资料,添加微信

复制微信号

RESEARCH ON THE MODEL AND STRATEGIES OF COORDINATING RURAL CONSTRUCTION FROM THE COUNTY LEVEL

ABSTRACT:In China, rural development is featured as a new pattern with network and diversification. Rural construction has entered a new stage which emphasizes both quantity and quality. However, there are still some issues, such as low investment efficiency, mismatch between supply and demand, and high operational pressure. The key to solve the problem is to follow the coupling logic: "population mobility-layout optimization-facility construction- integrated operation and maintenance". And the overall planning of rural construction is strengthened at a county level with the application of four modes based on local conditions: urban-rural integration, zoning coordination, combination of concentration and dispersion, and combination of fixed and mobile. It’s also required to achieve the coordination of four aspects and well handle the relationships of four levels . The first is to coordinate the different construction goals with well handling the relationship between “stretching the long board” and “maintaining the bottom line”; the second is to coordinate the special funds of various departments with well handing the relationship between “items” and “blocks” ; the third is to coordinate the management of the entire life-cycle with well handling the relationship between “construction” and “operation and maintenance” well; the fourth is to coordinate the participation of multiple stakeholders with well handling the relationship between “farmers”, “government”, and “enterprises” .

KEYWORDS:coordination at the county level; rural construction; main modes; key strategies

随着新时期我国城乡格局的变化,需要准确把握乡村人口流动和乡村功能演化趋势,优化乡村建设投入方向、提高整体建设效益。2024年中央一号文件提出,要“提升乡村建设水平”“适应乡村人口变化趋势,优化村庄布局、产业结构、公共服务配置”。县域是促进城乡融合、推进乡村建设的重要单元,习近平总书记强调,县一级承上启下,要素完整,功能齐备,是发展经济、保障民生、维护稳定、促进国家长治久安的重要基础。目前,学术界关于乡村建设的研究众多,但以县域为单元统筹乡村建设的研究尚处于起步阶段。已有研究大多是以某具体县域为案例,研究县域统筹类规划对乡村建设的指导作用[1-7],或是分析特定发展目标下不同类型县的乡村建设问题与应对策略[8-10],探索县域乡村建设和人居环境治理的实践机制[11]。从宏观视角开展县域统筹乡村建设的研究相对较少,且多聚焦于“多规合一”、要素配置、机制创新、治理现代化等“广义乡村建设”领域[12-15],对于乡村物质环境建设的需求和模式等关注较少。本文从当前城乡新格局下乡村发展与建设的特征出发,探索县域统筹乡村建设的有效模式和策略,旨在为提高乡村建设效益提供决策参考。

1

县域统筹乡村建设的必要性

1.1 统筹建设是提高乡村建设水平的关键

1.1.1 统筹建设是应对当前乡村建设存在问题的必然要求

1.1.2 以统筹建设协调存量与增量关系,适应新阶段特征

乡村振兴战略实施以来,我国农村建设水平得到普遍提高。一是基础设施覆盖率得到有效提升。2021年,全国村庄集中供水行政村占比达83.64%,基本消除了无电人口,村庄道路网密度提升至27.91 km/km2,农村地区以柴草或煤炭作为主要炊事燃料的家庭户比重下降到30%左右。二是农村公共服务能力持续提升。2021年,全国行政村卫生室覆盖率为95.8%,乡镇农资经营网点覆盖率93.8%。三是农村人居环境逐步实现干净整洁有序。2021年,村庄排水管道沟渠密度达9.89 km/km2,农村卫生厕所普及率超过70%,农村生活垃圾收运处理的自然村比例达到90%以上②。

可见,虽然在部分区域或部分领域存在设施建设不足的问题,但我国乡村已经普遍具备基本的生活条件[17],距离“现代化”目标的差距主要体现在设施和服务的质量方面,这也成为当前供需矛盾的新焦点。这就意味着乡村建设不能一味的以新建、新增为主要方向,而是应当在系统思维下协调好新增建设与存量提升的关系,尤其需要关注既有设施的后期运维和服务质量。

1.1.3 以统筹建设促进设施与需求匹配,适应新发展格局

随着城镇化的发展和乡村振兴战略的实施,我国乡村发生了深刻变化。一方面,随着交通条件的改善和信息技术的发展,城乡空间一体化、网络化的特征更加明显,“流空间”带来的要素流动使城乡空间逐步形成自由连接的复杂网络,乡村不再是孤立的个体,乡村聚落体系逐步融入区域生产和消费体系[18]。另一方面,乡村发展多元化的趋势明显,在经济结构上,表现为乡村发展水平差距的扩大和乡村多元价值的显现;在社会结构上,随着城乡人口双向流动的增强,出现了由“原乡人+返乡人+新乡人+旅居者”构成的多元化乡村人口结构。

在新的发展格局下,乡村建设尤其是基础设施和公共服务的配套,应当以乡村地区的居民实际需求为依据,和人口的空间分布与流动趋势相吻合。因此,需要在城乡协同发展的视角下,优化乡村建设投入方向,因地制宜地配建相关设施,实现高水平的服务供给,满足多元化的乡村发展需求。

1.2.1 历史的延续性

郡县治则天下安,我国在春秋早期就已经出现了诸侯国置县的记录,县制也是我国地方管理中跨越时间最长、制度最稳定的组织机构,中央政府通过府、县的设置和管理,维持乡村社会的稳定,县域发挥了保安全、便民生、实政权、兴教化等作用。县域治理在国家治理体系中一直居于核心位置,是贯通央地、联结城乡关键。长期的基层组织保障,使县域内乡村在地缘、血缘、亲缘方面相近相亲,以县域为单元统筹乡村建设在社会文化的角度具有先天的优势,县是诸多行政单元中最能够实现城乡平衡发展的基本单元。

我国县域单元平均面积约3670 km2,平均半径接近35 km,在机动化交通方式的支撑下,基本上可以实现半小时至一个小时交通圈的组织,对于统筹乡村设施布局而言,尺度较为适宜。根据人口普查“七普”数据,2020年我国县域单元1481个,县域总人口5.1亿万人,占全国总人口比重约36.14%;县城总人口1.66亿人,占全国城镇人口比重的18.4%。每个县域单元的常住人口平均规模约34.4万人,具备了统筹配置各级各类设施的条件,也便于战略实施与社会管理。总体上看,县域的适度规模,使其既能作为一个完整的空间单元,自主制定和实施发展战略,也能保持与乡村居民的密切接触与直接沟通,县域统筹建设是乡村地区离散人居形态下,有别于城市化地区高密度建成区的一种有效建设模式[19]。

1.2.3 功能的完备性

正是因为县的历史悠久、区划稳定、自然地理格局相对完整,县域既是我国经济、社会、政治、文化等功能比较完备的行政区划单元,也是我国迄今为止乡土气息、乡愁色彩最为浓厚的地域单元。与行政管理能力相对完备的县级政府相比,下一级的乡镇政府管理权限不足,难以履行统筹建设的职责(表1)。因此,县域成为我国当下推动新型城镇化和乡村振兴的重要战场,县级政府作为乡村振兴战略和乡村建设行动的关键实施者,其治理下的县域经济和城乡建设,是实现乡村发展与社会稳定的根本载体。

资料来源:笔者根据2023年乡村建设评价全国报告自制。

2

县域统筹乡村建设的逻辑与模式

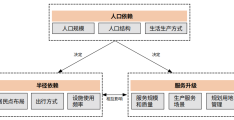

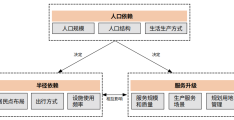

在新阶段、新格局下,以县域为单元统筹乡村建设,是统筹新型城镇化和乡村全面振兴的重要途径。在区划源流稳定、规模尺度适宜、功能相对完备的县域单元内,能够更好地平衡乡村建设投入和产出收益,根据居民需求精准确定乡村建设的重点领域和服务供给方式,并留有一定的调适和回旋余地。县域统筹乡村建设的基本逻辑包括两个方面:一是根据县域城乡发展阶段的演进和不断变化的乡村人口需求,动态调整当前乡村建设的重点工作;二是在县域内实现乡村基础设施增量建设和存量运维的平衡,更好的分配建设资金和运维资金的比例。因此,应当逐步打破行政等级和行政区划的限制,以设施可持续运营和满足居民的实际需求为出发点,提高乡村建设的有效性和适宜性。统筹建设过程中,应遵循“人口流动—布局优化—设施建设—运营维护”相耦合的原则,实现两个转变:一是乡村建设要求从标准范式转向情景适应;二是乡村建设流程从过程脱节转向良性闭环。

2.1.1 从标准范式转向情景适应

未来一段时期内,我国乡村人口向城镇集聚的趋势仍将持续,乡村社会结构也将日趋复杂,正在从基于血缘联系的传统乡村社会空间,向以血缘、地缘、业缘等联系为基础的新型社会组织转型[20],并在这一过程中产生显著的社会分化。乡村社会结构重构引发空间结构重构:一方面,随着乡村人口规模的下降,乡村聚落体系也将调整,2011-2021年间全国自然村数量从273.0万个减少到236.1万个,平均每年减少3.7万个,预计村庄减少的趋势仍将持续,但速度有所放缓;另一方面,乡村空间的多功能性也将日益显著,除了传统的生活空间,乡村的产业空间、休闲空间等也将逐步丰富,并进一步引发乡村空间的异质性,产生差异化的建设需求。随着乡村差异的日益显著,“一刀切”的标准化建设范式,已经难以适应乡村发展新格局。因此,乡村建设模式也要转向“情景适应”,应对不同类型的村庄采取差异化的建设模式,因地制宜地开展建设活动。

2.1.2 从过程脱节转向良性闭环

统筹建设要从关注建设环节本身,进一步向两端延伸,系统考虑布局、建设、运维各个环节。从向上端布局延伸来看,由于我国城镇化进入下半场,乡村取代城市成为变化更剧烈的一端,按照到2035年我国城镇化水平达到75%左右,还将有约1.6亿农村人口进入城镇计算[21],城镇人口增长约17%,乡村人口相应减少达33%左右③。因此,建立适应乡村人口流动特征的乡村聚落体系,是科学推进乡村建设的前提,也是统筹建设的重要内容和抓手。从向下端运维延伸来看,由于乡村建设面临资金短缺、成本较高的现实困境,“每新增一项设施,就增加一项运营成本”成为当前乡村建设与运维脱节的客观写照。因此,传统“以建为主”的思维难以为继,新形势下需要兼顾社会需求与市场规律,通过运营前置,更加精准地投放有限的要素资源,构建乡村建设的良性闭环。

▲ 表2 县域统筹乡村建设主要模式的特点

Tab.2 Characteristics of the main model for rural construction at county level

资料来源:笔者自制。

2.2.1 城乡一体化模式

▲ 表3 昆山基础设施城乡一体化统筹建设模式

Tab.3 Model of Infrastructure construction with urban-rural integration in Kunshan City

2.2.2 分区统筹模式

乡村地区人口密度低,需要正视农村人口不断减少的趋势,在政策取向和规划策略上适时调整[22]。引导人口集聚和设施相对集中布局,是降低建设成本和提高设施效益的重要手段。对于县域内人口布局较为分散、地形地貌制约较大的县域单元,可以采用集中与分散相结合的模式,更多应用小型化、生态化的技术及设施。此类模式的优点在于对设施建设和维护投入的门槛和成本较低,与不同乡村地域特点更加契合,在乡村污水处理设施建设等方面较为适用。例如,嵊泗县是浙江省典型的海岛县,平均每个岛常住人口不足5千人,采取“一岛一策”方式,积极探索垃圾分散化就地处理和资源化利用途径:花鸟乡采用“低温热解+堆肥+外运”的处理方式,近期以“低温热解+堆肥”为主;洋山镇采用“外运+焚烧”的处理方式,近期以外运为主;枸杞乡采用“焚烧+堆肥”的处理方式,以焚烧为主。

2.2.4 固定与流动相结合模式

传统的固定服务模式,一般是以设施为中心,通过人向设施流动集中实现公共服务的获取。流动服务模式则是采取流动、轮岗等方式统筹城乡公共资源,通过“送服务上门”为乡村居民提供公共服务。此类模式的优势在于可以灵活调配公共服务资源,用相对低廉的投入实现更大空间范围的公共服务均等覆盖。流动服务模式主要适用于人口分布极为分散、较难形成公共服务规模效应的乡村地区,一般针对乡村公共服务设施领域。例如,湖北省大冶市对人口少的村卫生室进行整合,村医采用定期走访、健康体检车等方式提供服务,村民可在家门口解决小病问题,也降低了村卫生室的服务成本。

3

县域统筹乡村建设的关键策略

3.1 统筹差异化建设目标,处理好“拉长板”与“保底线”的关系

作为持续推进的重点工作,乡村建设应当设置合理的目标,并与地方发展水平相匹配。一方面,要适应县域人口和城镇化发展趋势,与未来县域镇村布局的优化方向相一致,将建设重点放在城镇化重点推进的区域,将公共服务设施与基础设施建设与人口集聚的重心匹配起来,如承担人口集聚作用的重点镇、中心村以及吸引力强的经济发展区域。另一方面,要与地方实际需求和建设条件相匹配,通过充分的调查研究,了解地方最为迫切的建设需求,有针对性地进行建设投入;同时,要根据地方建设条件设置因地制宜的建设目标和建设方式,不盲目追求按统一标准进行全覆盖或一体化布局,量力而行,最大化提高设施投入效率。

合理确定建设目标的关键在于“差异化配置”,也就是正确处理“拉长板”与“保底线”的关系。对于重点发展的镇、村,应当以“拉长板”为主,重在提质,强化镇村建设对发展的支撑作用,例如,完善道路建设支撑三产融合发展、完善公共服务设施吸引人口集聚、完善基础设施支撑特色产业扩大发展规模,等等。对于基本服务型镇和一般村庄,应当以“保底线”为主,重在保障基本生产生活服务,应采用合理的建设标准,避免设施建设的浪费。尤其是对于人口流失明显、空心化现象严重的镇、村,应当因地制宜采用分散化基础设施、多功能合一的公共服务设施等合理的设施建设方式,提升资金利用效率。

自2006年开展县级涉农资金整合试点以来,县域统筹专项资金的体制机制逐步建立并完善,但仍然存在一定困难。从各地试点经验看,资金整合平台逐步向源头靠近是重要的趋势,中央和省级政府也开始归并各类涉农专项资金。厘清省、市、县各层级的职责,是统筹“条”“块”关系的关键,也是县域统筹专项资金的关键。

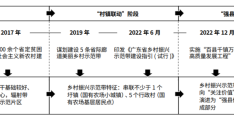

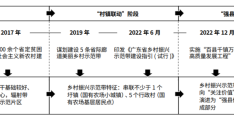

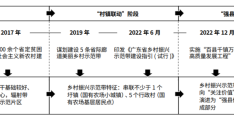

在这方面广东的经验探索值得借鉴推广。通过建立“大专项+考核任务+绩效管理”涉农资金管理新机制,广东在省级层面将9个部门26项专项资金整成1个“大专项”,实现全农口跨部门的资金统筹整合(图2)。省级和市级政府将分散在各个部门、用途相近的涉农资金纳入资金池,以“考核事项”的形式下发并拨付资金,并通过“非考核事项”为地方政府提供灵活整合涉农资金的空间。下达资金不指定项目,赋予市县政府决策安排具体项目的自主权和灵活性,可以自主确定项目规划布局、建设先后顺序和实际投资额度。涉农项目从“条线下达”转变为由县级政府主导的“按块谋划”。在资金使用过程中,县级政府有权根据上级政策调整和自然灾害等情况,调剂本级项目资金,并依流程向上级政府报备[23]。

资料来源:参考文献[23]。

随着乡村各项设施的逐步建设完善,以及乡村人口的持续缩减,基础设施的可持续运营管护成为新的关键问题。乡村建设要逐步从补充新建各类设施逐步转向对既有设施的维护运营,尤其体现在道路、公交、供水、污水等基础设施方面。需要合理规划,将运营“前置”,加强全过程、全生命周期管理,统一谋划县域内村镇基础设施和公共服务的建设、运营和管护,构建与设施建设和服务供给模式相适应的运维管理机制,在设施建设之初就充分考虑后期的可持续运营问题,避免因过度建设增加乡村负担。

首先,应当科学选择建设模式,综合考虑人口、地形、区位、经济、资源环境等因素的影响,选取适合乡村人口规模特点的建设模式,提高设施运行效率、降低设施运行成本。其次,应当合理确定建设标准,避免过度投入,要充分考虑地方的财力,以满足村庄实际需求为出发点,建设标准宜高则高、宜低则低。最后,应当建立长效管护机制,针对现状农村公共设施“有人投入、无人管护”的困境,坚持“建设和管理并重”,建立长效化管护队伍,最大限度提高设施的使用效率。

统筹多方力量共同参与乡村建设,充分发挥政府、企业、农民等不同主体的各自优势,尤其要以共同缔造的工作机制,激发农民的主体活力。平衡好政府事权、资金来源、技术支持、群众受益等各方影响因素,形成可持续的县域乡村建设机制,实现共建、共治、共享的乡村治理现代化格局。

在设施建设和运维方面,应根据相关设施的市场化程度和管理的单元规模,合理确定建设管护主体,保障建设运维资金。县域乡村建设运维机制可据此分为政府统一建设运维、市场主体建设运维、村庄自主建设运维3种主要类型,政府主导程度和运维集中程度依次递减,设施服务管理的灵活性依次递增。不同机制之间的共同点是要促进基础设施和公共服务的建设方式与管理机制相适宜,建立符合地区特点的管护体系,提升设施效益和服务质量,以保障居民的实际需求得到满足。

4

结语

注释

① 结合近年来对部分地区县域村镇建设的调研,笔者发现县域村镇建设缺乏统筹带来了一些比较突出的问题。一是建设投入效益不高,一些山区县的很多村组仅有几十户甚至更少的居民,空心率达到30%甚至50%,村庄设施建设后,实际使用效益不高,分散化进行村庄建设的成本,远高于对村庄进行整合优化的成本。二是设施供需不匹配,农村地区教育设施需求明显下降,多数村庄已经没有了配置幼儿园、小学的需求,但应对老龄化的相关服务设施需求提升;同时,设施“缺不缺、够不够”问题逐步得到解决,但服务效能“好不好、精不精”的问题越来越凸显,当前“标准化”设施配置模式难以适应实际需求。三是建设-运维脱节,例如,为了加强农村环境整治,很多村庄开始推进微动力污水设施建设,但设施建设后,一个几十户的村庄每年的运行电费就需要2万元,而村集体的年收入也仅仅5万元左右,设施建设反而是增加了村庄的负担。

② 数据引自《中国城乡建设统计年鉴》。

③ 笔者参考相关文献对远期城镇化水平的预测,依据“六普”“七普”数据测算。

参考文献

[2] 郭培,初冠廷. 美丽宜居导向下县域乡村规划建设实践探索——以句容市为例[C]//中国城市规划学会. 面向高质量发展的空间治理——2021中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2021: 12.

[3] 笪晓军,左秀堂,马璐,等. 乡村振兴战略实施导向下的嘉峪关市市域乡村建设规划探析[J]. 规划师,2021,37(18): 65-72.

[4] 杨晓娟,赵柏伊,李明磊. 基于“三生”空间协同发展的县域乡村建设规划编制研究——以山西省平陆县为例[J]. 中国名城,2021,35(4): 66-74.

[5] 冯新刚,王璐,李霞. 大城市周边县域乡村建设规划编制和实施探索——以安徽省来安县域乡村建设规划为例[J]. 小城镇建设,2020,38(11): 85-91.

[6] 曹璐. 县域乡村建设规划编制要点思考——以歙县县域乡村建设规划为例[J]. 城市规划学刊,2017(5): 81-88.

[9] 王丽,刘爽,陈晨. 浙江省乡村规划与建设经验的县域样本研究——基于德清县十二个典型村的田野调查[J]. 小城镇建设,2022,40(8): 111-118.

[10] 孟瑶,赵华,李明. 乡村振兴背景下县域美丽乡村建设路径探究——以浙江省安吉县为例[J]. 建设科技,2021(7): 81-85.

[11] 高强,周丽. 协同治理视阈下乡村建设实践样态解析——基于江苏常熟“千村美居”工程的案例观察[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(6): 22-33.

[12] 陈小卉,胡剑双. 江苏省乡村空间治理实践:阶段、路径与模式[J]. 城市规划学刊,2024(1): 38-45.

[13] 王明田. 以县域为单元统筹推进乡村建设行动[J]. 小城镇建设,2021,39(2): 1.

[14] 袁方成. 县域城乡融合发展的整体框架及推进路径[J]. 人民论坛,2024(2): 44-49.

[15] 高强,崔文超. 县域城乡融合视角下的乡村建设:历程、堵点及实施路径[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2023,23(1):1-12.

[16] 申明锐. 乡村项目与规划驱动下的乡村治理——基于南京江宁的实证[J]. 城市规划,2015(10): 83-90.

[17] 李郇,黄耀福,陈伟,等. 乡村建设评价体系的探讨与实证——基于4省12县的调研分析[J]. 城市规划,2021,45(10): 9-18.

[18] 罗震东. 新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J]. 城市规划,2020,44(3): 9-16,83.

[19] 张悦,张航. 国土空间新格局视角下的县域发展建设分类与分布研究[J]. 小城镇建设,2022,40(1): 5-11.

[20] 朱媛媛,罗源. 中国乡村社会空间重构过程再认知及展望——基于人口城乡逆流视角[J]. 地理科学进展,2024,43(2): 374-386.

[21] 陈鹏,魏来. 基于国际比较的我国远景城镇化水平研判及其思考[J]. 城市发展研究,2020,27(7): 33-39.

[22] 赵民,邵琳,黎威. 我国农村基础教育设施配置模式比较及规划策略——基于中部和东部地区案例的研究[J]. 城市规划,2014,38(12): 28-33,42.

[23] 万俊毅,潘展弘. 涉农资金统筹整合:制度逻辑与广东探索[J]. 中国农村经济,2023(4): 125-142.

推荐阅读

-

村庄规划不需重复编制

导读近日,市规划自然资源委印发了《关于进一步深化村庄规划评估套合和优化完善工作的通知》(京规自发〔2025〕114号,以下简称《...

-

乡村振兴“规划—设计—建设”一体化模式构建 ——以肇庆市封开县贺江碧道画廊规划建设为例

-

乡村生活圈空间优化与差异化设施配置研究 ——以广州为例

-

2025年全国村庄建设统计调查工作开始了!5月31日前完成调查工作

为推进实施乡村建设行动,掌握全国村庄建设情况,住房城乡建设部制定了全国村庄建设统计调查制度,并经国家统计局批准执行。现就做好202...

-

优化乡村空间格局,有哪些关键问题要解决?

上世纪末中国农村人口达到峰值后,我国乡村人口近年来呈现大量减少趋势,乡村地区的人地关系已发生显著变化。与此同时,乡村振兴全面推进、...

-

共生理论视角下城郊乡村村庄规划思路与策略 ——以南京市江宁区胜家桥社区为例

-

先发地区乡村地区工业用地转型发展思路与路径 ——以南京市江宁区江宁街道为例

-

自然资源部答复代表提出的“村庄规划不符合群众迫切需求”等问题

-

中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》

新华社北京1月22日电 近日,中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,并发出通知,要求各地区各部门...

-

江苏实现乡村规划管理全覆盖

近日从江苏省自然资源厅获悉,截至目前,江苏已高质量完成有规划发展村庄的行政村村庄规划编制,全省乡村规划管理实现全覆盖。近年来,江苏...

-

村庄规划不需重复编制

导读近日,市规划自然资源委印发了《关于进一步深化村庄规划评估套合和优化完善工作的通知》(京规自发〔2025〕114号,以下简称《...

-

乡村振兴“规划—设计—建设”一体化模式构建 ——以肇庆市封开县贺江碧道画廊规划建设为例

-

乡村生活圈空间优化与差异化设施配置研究 ——以广州为例

-

2025年全国村庄建设统计调查工作开始了!5月31日前完成调查工作

为推进实施乡村建设行动,掌握全国村庄建设情况,住房城乡建设部制定了全国村庄建设统计调查制度,并经国家统计局批准执行。现就做好202...

-

优化乡村空间格局,有哪些关键问题要解决?

上世纪末中国农村人口达到峰值后,我国乡村人口近年来呈现大量减少趋势,乡村地区的人地关系已发生显著变化。与此同时,乡村振兴全面推进、...

-

共生理论视角下城郊乡村村庄规划思路与策略 ——以南京市江宁区胜家桥社区为例

-

先发地区乡村地区工业用地转型发展思路与路径 ——以南京市江宁区江宁街道为例

-

自然资源部答复代表提出的“村庄规划不符合群众迫切需求”等问题

-

中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》

新华社北京1月22日电 近日,中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,并发出通知,要求各地区各部门...

-

江苏实现乡村规划管理全覆盖

近日从江苏省自然资源厅获悉,截至目前,江苏已高质量完成有规划发展村庄的行政村村庄规划编制,全省乡村规划管理实现全覆盖。近年来,江苏...

-

村庄规划不需重复编制

导读近日,市规划自然资源委印发了《关于进一步深化村庄规划评估套合和优化完善工作的通知》(京规自发〔2025〕114号,以下简称《...

-

乡村振兴“规划—设计—建设”一体化模式构建 ——以肇庆市封开县贺江碧道画廊规划建设为例

-

乡村生活圈空间优化与差异化设施配置研究 ——以广州为例

-

2025年全国村庄建设统计调查工作开始了!5月31日前完成调查工作

为推进实施乡村建设行动,掌握全国村庄建设情况,住房城乡建设部制定了全国村庄建设统计调查制度,并经国家统计局批准执行。现就做好202...

-

优化乡村空间格局,有哪些关键问题要解决?

上世纪末中国农村人口达到峰值后,我国乡村人口近年来呈现大量减少趋势,乡村地区的人地关系已发生显著变化。与此同时,乡村振兴全面推进、...

-

共生理论视角下城郊乡村村庄规划思路与策略 ——以南京市江宁区胜家桥社区为例

-

先发地区乡村地区工业用地转型发展思路与路径 ——以南京市江宁区江宁街道为例

-

自然资源部答复代表提出的“村庄规划不符合群众迫切需求”等问题

-

中共中央 国务院印发《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》

新华社北京1月22日电 近日,中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》,并发出通知,要求各地区各部门...

-

江苏实现乡村规划管理全覆盖

近日从江苏省自然资源厅获悉,截至目前,江苏已高质量完成有规划发展村庄的行政村村庄规划编制,全省乡村规划管理实现全覆盖。近年来,江苏...