张村等:矿山三维地质建模研究进展:原理、方法与应用

矿山三维地质建模研究进展:原理、方法与应用

张村1,2,贾胜1,华埜1,宋启3

1 中国矿业大学(北京)能源与矿业学院

2 中国矿业大学(北京)内蒙古研究院

更多资料,添加微信

复制微信号

3 北京龙软科技股份有限公司

第一/通信作者:张村,副教授,博士生导师,工学博士,主要从事煤系资源协同共采教学科研工作。

导读:

三维地质建模是现代地质学和矿业工程中的一个重要发展方向,能够直观呈现地下地质结构,显著提升地球深部探测、矿产资源勘查与开发、工程地质勘察的精准性和效率。本文通过对三维地质建模研究现状的梳理与分析,归纳了三维地质建模技术的原理和方法,总结了其在矿业开发领域的应用现状,并探讨了当前三维地质建模技术面临的挑战与未来的发展趋势。

三维地质建模过程主要包括数据获取、数据处理和模型构建等环节。数据处理的关键在于多源异构数据的清洗与融合,并常用插值算法弥补数据的不足或缺失。三维地质建模环节主要以几何建模为主、属性建模为辅,建模方法可分为显式建模和隐式建模。目前,国内外开发了大量与矿业生产相关的三维建模软件,进一步推广了三维地质建模在矿山领域的应用。

研究表明,三维地质建模已成为矿山开采的基础环节,在资源储量预测、矿山开采设计、灾害防治等方面发挥着重要作用。矿山三维地质建模可以实现资源储量的动态管理;三维通风模拟可以节约通风成本;三维地质灾害监测建模可针对群发地灾、点状地灾、矿山地灾等进行地灾分级评价,能够预测灾害形式并提出相应的解决措施。

目前,三维地质建模在地质数据处理、建模软件和方法等方面仍存在一些问题,文中有针对性地提出了矿山地质多源异构数据标准构建与智能融合、国产三维地质建模软件自主创新与智能化建模、三维地质建模与数值仿真高效融合,以及基于数字孪生的矿山实时三维地质建模与预测等发展方向。

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2023YFC3012101);国家自然科学基金资助项目(52474161);中央高校基本科研业务费专项资助项目(2024ZKPYNY01)

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

------内容提纲------

0 引言

1 三维地质建模原理与分类

2 三维地质建模技术

2.1 数据获取

2.2 数据处理

2.2.1 数据清洗与融合

2.2.2 数据插值

2.3 模型构建

2.3.1 基于数据类型

2.3.2 基于建模技术

2.3.3 基于数学原理

2.3.4 常用建模软件

3 地质建模在矿山开发领域的应用

3.1 矿产资源开发

3.1.1 成矿预测

3.1.2 储量估算管理

3.2 采矿工程设计

3.2.1 采掘工程布置

3.2.2 矿井通风模拟

3.2.3 资源智能开采

3.3 矿山安全生产

3.3.1 地质灾害评估

3.3.2 基于三维地质建模的数值仿真

4 矿山三维地质建模发展方向

5 结论

-----------

0 引言

随着地质勘探技术的不断进步,人类对地下地质结构的理解逐步深入,地下空间地质结构的三维建模与可视化分析成为工程地质学和地质信息科学中的重要研究方向。三维地质建模在现代地质学和矿业工程中具有重要的应用价值,例如三维地质建模技术能够整合和分析多种地质数据,为找矿提供精确的地下地质结构模型,从而提高找矿的成功率和效率;在矿山灾害防治方面,透明地质技术利用三维地质建模来模拟地下水流动和岩层稳定性,预防和管理矿山中的地质灾害,确保矿工安全并保障矿山的安全高效开采;依靠三维地质信息可以优化开采工艺,帮助设计最佳的开采路径和方法,降低成本和环境影响,提高矿山的经济效益和可持续发展能力。

三维地质建模技术自20世纪80年代开始研究,1994年由加拿大学者Simon Houlding首次提出,经过多年的发展,不仅在理论上不断创新,还催生了适用于各行业的商业软件。我国三维地质建模技术研究虽然起步较晚,但是近年来发展迅速。就矿业开发领域而言,国内三维地质建模技术发展主要经历了五个阶段:起步阶段(20世纪80年代末—90年代初),主要依赖国外软件,技术应用较少;探索与引进阶段(90年代中期—2000年初),逐步引进国外软件,初步应用于矿区评估;自主开发阶段(2000年—2010年),三维建模软件逐渐成熟并广泛应用;智能化阶段(2010年至今),融合人工智能、大数据,技术更加智能化,应用范围扩大;未来将朝智能化、VR/AR和多源数据融合方向发展。

在“数字地球”和“地球空间信息科学”快速发展的背景下,研究三维地质建模方法并开发实用软件系统,有助于构建符合实际地质情况的三维模型,从而满足工程需求,解决矿产勘查、矿山设计和地质灾害防治等领域的实际问题。LI等利用三维建模、地质、矿体和蚀变数据集,提取和综合胶东半岛西北部赵县金矿床的成矿信息,分析其勘探目标,得出焦家断裂带是该矿床的主要找矿标志,三维深部环境中的压扭特征和凹凸剖面带是赵县金矿床三维地质和矿体建模找矿的主要指标。WEN根据紫金山的地质特征,选择适合其地质构造的数据结构、建模技术和方法,建立了紫金山的地形表面模型、岩性模型、矿体模型和氧化还原带模型。TAO等为了全面评价东北采场的边坡稳定性,为采场危险区的划分提供指导,利用三维数字建模技术,建立了长山浩露天金矿东北采场三维地质模型,并基于钻孔提取的深部岩石RQD样本数据和地统计学方法,估算了采场深部岩石的RQD值,揭示了露天矿边坡岩体质量在三维空间中的分布特征。张源等以平煤十矿为主要研究区,基于区内地热地质条件和地面、井下钻孔资料,采用地下水模型系统软件建立了研究区内地层的三维地质模型,呈现了寒武系碳酸盐岩地层及覆岩的展布情况,并对寒武系碳酸盐岩地层空间进行了数字化,得出了热储层地热资源量与地热水位标高的关系曲线。谷浩等通过地质剖面建立了地质体和构造模型,并利用重磁数据和电测深数据构建地球物理模型,结合岩石剖面、钻孔等数据构建地球化学模型,成功实现了地质、物探、化探数据的综合集成。

尽管三维地质建模技术已有显著进展,但其应用仍面临诸多挑战,如数据不确定性、模型构建的复杂性以及计算资源的需求等。与此同时,新兴技术,如机器学习和人工智能,正在逐步改变三维地质建模的传统方法,提高其精度和效率。为此,笔者对以往三维地质建模的研究现状进行梳理和分析,归纳三维地质建模技术的原理和方法,总结三维地质建模技术在矿业开发领域的应用现状,最后探讨当前三维地质建模技术面临的挑战与未来的发展趋势。

1 三维地质建模原理与分类

三维地质建模通过计算机三维图形技术将点、线形式的勘探数据整合为反映地质结构和内部属性变化的数字模型,并通过可视化展示真实地质场景,同时结合数值模拟和空间分析,为矿井灾害风险评估和科学决策提供支持。根据其用途和数据来源的不同,可以将三维地质模型分为静态模型(构造模型、地层模型、属性模型)和动态模型这2种主要类别。静态模型主要描述地质体的静态特性,包括结构、岩性、物性等,而动态模型是在静态模型的基础上描述储层的动态变化过程,如流体流动、压力变化等,其各自的用途及特征见表1。

表1 不同类别的地质模型

根据空间数据模型表达方式的差异,大致可将三维地质模型分为面模型、体模型和混合模型3类,如图1所示。其中,面模型侧重于表面表达,无法描述地质体的三维拓扑关系。混合模型兼顾内部和表面表达但实现复杂,应用较少。体模型则通过体元信息准确表达地质体内部结构,且便于进行空间查询和分析。不同表达方式的地质模型详情见表2。

图1 空间数据模型

表2 不同表达方式的地质模型

2 三维地质建模技术

三维地质建模是一种将地质信息与空间信息相结合,以数字化形式表现地下地质体系的过程,建模的主要流程如图2所示。建立的模型能够精确地反映地下地质构造的形态、层次及其复杂的空间关系,同时展示地质体内部属性的变化,如岩性、孔隙度、渗透率等。

图2 三维地质建模流程

2.1 数据获取

三维地质建模通过整合多源地质数据,构建出准确、可视化的地质模型,数据来源主要包括钻孔数据、遥感数据、地质调查数据、地球物理勘探数据和工程数据。

1)钻孔数据。钻孔数据具有直观性、准确性和详细性等特点,在三维地质建模中起着关键作用。钻孔数据提供了关于地下地质条件的详细观测信息,包括岩性数据、地层界面数据和地球物理测井数据等,帮助确定地下岩层的组成、结构和特性,为地质模型的构建和分析提供了基础支持。

2)遥感数据。自20世纪60年代以来,遥感技术因其成本低、获取便捷、时效性强、覆盖范围广的优势,在地质领域得到了广泛应用,尤其是在矿产资源勘查、地质构造识别、地质灾害预警和岩性特征提取等方面发挥了重要作用。近年来高分辨率卫星影像数据获取难度显著降低,遥感影像的空间分辨率显著提升,其清晰的影像特征为精确识别地表地质构造,如褶皱、断层和节理,提供了重要的全新数据来源。

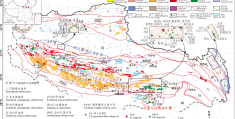

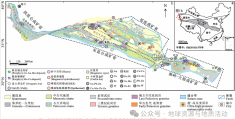

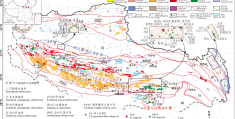

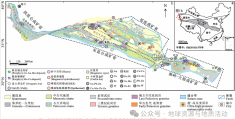

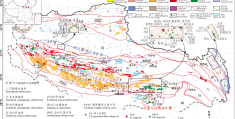

3)地质调查数据。地质调查数据主要包括地质图、露头观测、地质剖面、地质填图等,图3a—图3b为地质简图和地质剖面图。构建浅地表三维地质模型时,主要基于野外地质填图数据,可以通过多种方法实现,包括将地质图切制成剖面后构建模型、利用路线数据绘制剖面后构建模型或直接利用路线数据构建模型。

图3 地质简图与地质剖面

4)地球物理勘探数据。深部地球物理资料是三维地质结构延展至地下深处的关键制约因素,对于揭示深层地质构造至关重要。根据岩石物性参数的不同,地球物理方法可分为重力、磁法、地震和电法等。由于地下深部的隐蔽性,传统地质调查方法难以直接获取数据进行建模,而地球物理方法在深部矿控构造探测和围岩分层中越来越重要,因此,综合利用多种地球物理方法通过岩石物性参数对地质构造进行映射,成为地质和地球物理工作者的首要选择。

5)工程数据。在矿山三维地质建模过程中,工程数据是关键的组成部分,提供了丰富的信息,用于构建地下地质结构的三维可视化模型。工程数据包括巷道揭露数据、采掘数据和施工及监测数据等。这些工程数据经过处理后,结合地质数据、物探数据等其他信息,能够用于构建详细的三维地质模型。这些模型可以帮助工程师和地质学家更好地理解地下矿体的结构,进行矿山开采规划、稳定性分析和资源评估。

由上述内容可知,当前已有多种手段可用于获取三维地质建模所需的数据。这些手段在分辨率、精度和空间覆盖范围上各有优势,但也存在一定局限性。例如钻孔数据精度高但点位稀疏,地震数据覆盖面广但解析度受限,遥感技术适用于大范围研究但对地下深部结构信息有限等等。因此,三维地质建模需要结合钻探、物探以及采掘工程揭露等获取的多源数据,进行动态融合,实现数据之间的互联,从而进行数据深度挖掘,动态更新模型。

2.2 数据处理

2.2.1 数据清洗与融合

在三维地质建模前,必须充分收集各种类型的地质资料和勘探数据,以确保模型的准确性和可靠性。这些数据包括多种形式,如文本、栅格和矢量,涵盖了原始数据、过程数据以及成果数据。对于获取到的数据,首先要进行数据清洗,主要目的是去除或修正数据中的错误、异常值和噪音,以确保数据的质量。由于多源数据来源不同,完成时代不同,数据格式不一致,数据杂乱,尤其是早期完成工作规范性不强,不能直接用于三维地质建模工作,需进行数据格式、比例尺、坐标系以及投影参数的统一,构建统一的建模单元,在数据标准化后导入建模软件。

2.2.2 数据插值

采样数据在三维地质建模中是构建模型的基础,插值过程是实现工作面模型的关键环节。空间插值是一种利用离散采样数据来推算未知空间数据的方法,根据采样数据的特性和分布情况,插值算法的选择可能会有所不同,主要包括基于数学统计的插值算法(如克里金插值和反距离加权法)和基于几何拓扑关系的插值算法(如三角网格法和样条插值),选择合适的插值方法对于提高模型的精度和可靠性至关重要,现阶段的差值算法及优缺点见表3。

表3 不同插值算法的优缺点

2.3 模型构建

目前矿山三维地质建模技术主要以几何建模为主、属性建模为辅,基于不同的应用场景或者划分标准,建模方法被分为很多种类。例如基于数据类型的建模方法主要分为基于点数据的建模方法、基于面数据的建模方法、基于体数据建模方法,各建模方法需要的地质数据和侧重的地质特点不尽相同;基于建模技术的建模方法分为确定性建模和随机性建模,见表4。其中,确定性建模能够实现在井间未知区域的确定性预测,而随机性建模可以很好优化地质模型的不确定性和多解性;按照建模过程及数学原理分类,建模方法可分为显式建模方法和隐式建模方法等。

表4 确定性建模与随机性建模

2.3.1 基于数据类型

1)基于点数据。基于点数据的建模方法因其数据获取简单且结果准确而得到广泛应用,这种方法可以有效地利用钻孔中的地层和属性数据,通过空间插值技术来表达复杂的地层结构,帮助地质学家更好地理解地下情况,尤其是在矿产资源勘探和地质工程应用中具有重要意义。

2)基于面数据。基于面数据的建模方法则依赖于对二维剖面的划分,以此构建三维模型。在此过程中,平面剖面要求相邻剖面之间的信息相似,以确保地质特征的连贯性;而交叉剖面则适用于处理复杂的地层情况,但在使用时必须确保交叉钻孔的岩性分层和高程位置的一致性,这对准确反映地质结构至关重要。

3)基于体数据。基于体数据的建模方法主要是通过地震反演数据体或三维地球物理数据,直接处理三维数据体,生成详细的地质属性模型,适用于储层表征和地下模拟分析。这种方法能够更真实地反映地质体的三维空间特征,有助于提高地质分析的深度与广度。

然而在实际的应用中,常需要结合点、面和体数据进行综合建模。例如利用点数据约束地层边界,通过面数据定义构造结构,基于体数据生成内部属性分布。这种多数据类型结合的方法可以提高模型的精度和可靠性,是三维地质建模的重要趋势之一。

2.3.2 基于建模技术

1)确定性建模。确定性建模方法旨在从已知的控制点资料出发,提供唯一的储层结构和参数分布。主要手段包括利用地震资料、水平井资料、露头类比资料以及密井网资料。此外,传统的井间参数插值方法,如反距离平方和克里金方法,也属于确定性井间预测的范畴。

2)随机性建模。随机性模拟方法通常用于储层预测,是一项综合利用多学科知识再现储层非均质性的技术。按照研究对象的不同,可以把随机建模方法分为2类:基于目标的方法和基于象元的方法。随着需求的提高,早期的两点地质统计学建模方法难以表征和模拟复杂的空间结构和重构复杂地质体的几何形态,在这种背景下,多点地质统计学应运而生。多点地质统计学建模方法自20世纪90年代提出以来,结合了基于像元和基于目标方法的优点。该方法通过训练图像来描述空间各点之间的相互关系,从而有效捕捉地质特征的复杂性,展现出良好的应用前景。这种方法在地质建模中能够提供更为准确和细致的空间分布信息,有助于提升资源勘探和管理的效率与准确性。

2.3.3 基于数学原理

目前,基于数学原理的建模方法包括显示建模和隐式建模。其中,显示建模主要为基于广义三棱柱(GTP)、基于GTP的断层三维交互等传统的建模方法。该方法是利用建模数据源原始点位及特征线进行插值,通过人机交互连接边界线建立矿体表面,并最终构建三维矿体模型。通常需要较多的人工交互,建模过程繁琐、效率较低,且容易出现主观错误,或者建立的模型棱角尖锐、光滑度不高。与之对应的隐式建模方法通过空间插值技术,利用采样数据拟合空间曲面函数,从而生成三维可视化模型。但该方法在进行矿化分布空间插值时,缺乏几何域的约束,导致所建模型与实际矿体形态之间存在显著差异。因此,在实际应用中,隐式建模通常更倾向于用于矿体的属性建模,而不太适用于矿体的结构建模。

综上,矿山三维地质建模技术根据数据类型、建模技术和数学原理的不同可划分为多种方法,包括基于点数据、面数据及体数据的建模方法,确定性建模和随机性建模,以及显式建模和隐式建模。通过综合这些方法的优势,能够有效提升地质模型的可靠性与实用性,为资源勘探和管理提供重要支持。同时,在实际应用中,也要结合特定场景对建模方法进行优化。如在含有断层或者陷落柱的区域,可以采用整体建模或者局部建模的方法;对于含有地层尖灭与透镜体的沉积地层,可以采用传统型“钻孔+交叉剖面”法等等。

2.3.4 常用建模软件

三维地质建模软件自20世纪70年代起开始研发,至今已有近50年的发展历程。在这段时间里,许多国内外研究学者和机构为推动该领域的进步进行了持续的努力与探索。这些努力不仅推动了技术的进步和应用的扩展,也为地质学、矿业、环境科学等多个领域提供了强大的工具支持,促进了对地下结构和资源的深入理解与管理。

国外的三维建模技术发展比较成熟,相应的三维地质建模软件主要有Petrel、GOCAD、Rhino、Micromine、Datamine、Vulcan、Surpac等,这些软件涉及地震勘探、矿产评估等多个方面,但主要适用于露天矿山,对于地下开采煤矿不太适用。在早期,中国一直用国外软件,没有优秀的三维地质建模软件产品出现,但近些年中国在此领域发展快速,软件功能也在稳步提高,常用的建模软件有3DMine、MapGIS、VRMine、LongruanGIS等。国内外常用三维地质建模软件及相关信息见表5。

表5 国内外三维地质建模软件

3 地质建模在矿山开发领域的应用

3.1 矿产资源开发

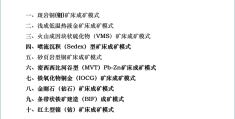

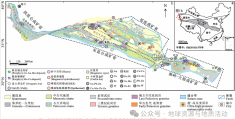

三维地质建模是地理信息技术中的一个重要组成部分,应用于不同细分领域的方式各不相同,研究和应用方向也相当广泛,在矿山地质可视化方面的研究和应用方向主要包括矿产资源开发、采矿工程设计和矿山安全生产,具体内容如图4所示。

图4 三维地质建模在矿山开采领域的应用

3.1.1 成矿预测

成矿预测是实现科学找矿勘探的重要途径和方法。随着地表矿、浅部矿的日益减少,地质找矿难度日益增大且找矿效果日益降低。随着计算机软硬件技术的不断发展,通过建立准确形象的三维地质模型,不仅可以揭示研究区地下结构与组成,提高对地质构造的认识,还可以发现深部新的与成矿相关地质体,为深部找矿工作指明方向。

祝培刚等为开展焦家金矿田深部找矿预测工作,在焦家金矿田深部调查工作总结的基础上,运用勘查区找矿预测理论构建了找矿预测地质模型。以勘查区找矿预测地质模型为指导,开展了深部找矿预测,圈定了深部找矿靶区2处,开拓了深部找矿空间。赵忠海等为了深入探讨永新金矿床外围及深部的成矿潜力,构建了区域和矿床三维地质模型,刻画了主要控矿地质体三维形态,揭示了区内深部构造地质特征、矿体空间分布特点及与各地质要素之间的关系。然后,采用立方体预测模型找矿方法,圈定了8处深部找矿预测靶区,如图5所示。

图5 研究区靶区示意

因此,基于三维地质建模技术的成矿预测在深部找矿中具有极其重要的作用。构建准确的三维地质模型不仅能帮助揭示地下结构和组成,还能有效识别深部潜在的成矿地质体,显著提升找矿效率和精度,拓展找矿空间,对深部找矿工作具有重要的推动作用。但现阶段对于成矿预测可靠性分析偏少,实际应用中可能还需要进一步验证模型预测结果的准确性,以确保找矿工作能真正实现资源的有效勘探与开发。

3.1.2 储量估算管理

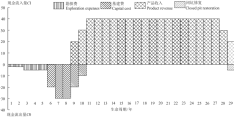

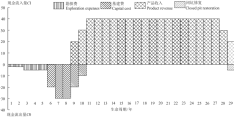

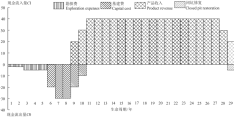

固体矿产储量估算是矿业开采研究的热点,依赖于成矿预测和三维地质建模技术,主要通过勘查工程获取的信息对矿床的矿体形态、矿石质量、品位、伴生元素分布、矿石量和金属量进行科学估算,尽管不同矿产和勘探阶段的估算方法有所侧重,但整体工作流程相似,如图6所示。

图6 固体矿产三维可视化储量估算流程

常用的资源储量估算方法为地质块段法,其一般流程为:编制勘探线剖面图,并在剖面图上连接矿体;编制矿体资源量估算图,并圈定矿体块段;在Excel表格上进行资源量计算。但是该方法计算消耗资源量,数据量大且均为人工计算完成,过程繁琐且效率低。近年来地质统计学法逐渐成为储量估算的主流算法,相较于地质块段法,该方法实现了资源量计算的自动化、智能化,提高了计算效率,便于实现资源储量的动态管理。相较于上述储量计算方法,三维地质建模技术在应用于储量预测管理方面取得了良好的效果。黄超等根据西藏雄村铜金矿区地质勘查资料,结合SURPAC软件建立了矿床地质数据库,构建了矿区矿体的三维实体模型,如图7所示,并基于矿床三维地质模型估算了资源储量。余牛奔等以新疆巴里坤矿区某井田A1煤层为研究对象,基于3DMine软件构建了矿体三维模型,并采用普通克里格空间插值法估算煤炭资源储量。因此,相较于传统的资源储量估算手段,三维地质建模技术的引入使得资源储量的估算更加精准和高效,能够实现矿床潜在经济价值的科学评估。然而,在实际应用中,建模数据的可靠性和建模的高效性仍然是未来需要重点关注的问题。

图7 西藏雄村Ⅰ号矿体部分实体模型

3.2 采矿工程设计

采矿设计中通常采用“三视图”来描述采矿方法结构及其参数,但由于该方法的局限性,导致其在很大程度上限制了采矿方法的表述、传达与交流。随着矿山三维地质建模技术的完善,地下三维可视化设计成为可能。可视化采矿设计应用三维实体模型技术,建立矿山数字模型,并在此基础上进行采矿工程布置、方案优化和进度计划编制等设计工作。

3.2.1 采掘工程布置

三维地质建模在矿山采掘工程布置的作用主要体现在优化掘进路径和提高安全性。通过三维可视化展示地下地质结构,帮助工程师更直观地了解矿山的地质环境,预测可能遇到的复杂地质条件,如断层、陷落柱等,进而提前规划掘进路线,避免潜在的风险。

基于此,孙振明等根据窥视孔地质测量成果与采区地质勘探、地震等资料建立了采区煤层及其顶板岩层地质模型,在透明化地质体基础上,实现了巷道支护方案的可视化表达,煤矿采区巷道支护透明化系统研究路线如图8所示。然而,现阶段对巷道进行三维地质建模存在较多难题,例如巷道环境复杂、信息获取不全、感知数据精度不足等。为了解决上述难题,李梅等提出了基于BIM与GIS的矿山巷道参数化三维建模技术,生成的BIM模型可以充分展现巷道形态、支护等细节,也保留了GIS巷道网络拓扑关系,提高了数据的可集成性。薛旭升等人提出巷道空间毫米波雷达点云泊松表面重建方法,通过实验测试与模拟巷道环境验证,在揭示煤矿复杂环境条件下的毫米波雷达感知机理基础上,实现了煤矿巷道空间测量与数字建模重构。因此,三维地质建模能够通过可视化展示地下地质结构,帮助工程师优化掘进路径并提高安全性。

图8 煤矿采区巷道支护透明化系统研究路线

3.2.2 矿井通风模拟

矿井通风通过向井下输入新鲜空气,提高氧气浓度并稀释排出有害气体和粉尘,以保障作业人员健康并防止矿井灾害。面对海量异构数据信息,提高通风系统的信息可视化管理成为当前的关键问题,以提升管理人员的认知效率。近年来,基于三维地质建模的三维通风模拟和可视化技术逐渐成熟,在三维场景中对通风方法的合理性和经济性进行模拟,可以节约通风成本,实现风流状态的真实动态模拟效果,对设计矿山通风系统具有参考和指导意义。

基于此,刘成敏等结合计算机模拟解算优化分析,通风网络结构优化分析、主要通风机性能鉴定优化分析等技术,对通风系统进行优化改造,构建了矿井通风系统的三维可视化模型,具体流程如图9a所示。谈国文以南桐煤矿通风系统为研究对象,根据其通风系统复杂特征,从通风网络动态解算模型及方法、矿井通风阻力参数测定、通风异常预警、通风系统可视化等方面研究了复杂矿井通风网络可视化动态解算及预警技术,并依据该技术开发了矿井通风网络可视化动态解算及预警系统。白铭波等针对韩家湾煤矿搭建了一个智能通风决策管控平台,开发了无人化测风、自动化调风、智能化区域反风和超前火灾防控等四项关键技术。如图9b所示。因此,矿井通风系统的优化和可视化管理对于保障作业人员健康和防止矿井灾害至关重要。通过三维场景模拟通风方法的合理性和经济性,能够节约通风成本并实现风流状态的动态模拟,从而达到提升通风系统的效率与安全性的目的。但目前对于通风系统的模型构建主要将井巷近似成通风管路,并未考虑实际通风井巷的地质特征,后期应该进一步结合井巷实际三维地质特征,识别井巷裂隙变形特征,更加精确的模拟矿井通风系统。

图9 矿井通风系统

3.2.3 资源智能开采

在矿业开发中,三维地质建模为智能化开采提供了精准的地下空间信息,通过详细的矿体几何结构、地质构造和矿脉分布的可视化,有助于实现资源开采的智能化。侯运炳等基于采煤机自适应智能截割理念,设计了综采工作面采煤机的智能截割系统。该系统通过构建的高精度三维地质模型规划采煤机的未来截割路径。在开采过程中,系统还会根据最新揭露的地质资料动态修正地质模型,以提高采煤效率和安全性。毛明仓等通过构建精准的透明工作面三维模型并结合惯性导航、雷达定位和大数据分析技术,不断修正截割模板,最终实现对采煤机和液压支架的精确控制。毛善君等提出并研究了多项关键技术,包括基于时态地理信息系统(TGIS)的“一张图”一体化管控平台在内的多项研究成果促进了多维可视化软件系统的开发和硬件系统的高度集成,为地面调度指挥中心的远程决策和智能自适应控制提供了可视化管控环境,系统部分界面如图10所示。

图10 煤矿综采工作面自适应采煤系统

因此,将三维地质建模技术与自动化设备和传感技术结合,可以实现矿区实时监控、精确定位和动态调整,减少盲目开采,提高生产效率。同时,三维模型还能预测地质风险,增强安全性,助力智能化矿山的高效、安全和可持续运营。但目前三维地质建模大多是采前构建的静态模型,很难实现三维地质模型随开采揭露后的实时更新与动态预测。

3.3 矿山安全生产

3.3.1 地质灾害评估

在矿产资源开发的过程中,由于复杂的地质条件和恶劣的开采环境,导致水害、火灾、热害和冲击地压等灾害频发,对作业工人的人身安全和生产设备造成严重威胁。三维地质建模技术在地质灾害监测方面可用于对群发性、点状和矿山地灾进行分级评价,并可以通过正射影像和倾斜摄影全方位研究煤矿、金属矿山和非金属矿山因地面塌陷造成的地表裂缝、地面沉降量和危岩体的分布特征。因此,国内学者在三维地质建模的基础上进行矿山开采地质灾害评估。陈健峰以吉林省通化市某铁矿山为例,在分析矿区地质及水文地质特征的基础上,建立了矿山地质数据云服务系统,并针对矿区主要存在的滑塌地质灾害类型、滑塌体所处的地形地貌特征、危岩体主控结构面发育特征及危岩可能失稳破坏方式,采用极限平衡理论推导了不同类型危岩在不同荷载组合下的稳定性计算方法。靳德武等为了精细刻画采场水文地质结构和跟踪充水要素的动态变化信息,提高矿井水害监测预警技术水平,提出了三维充水结构可视化概念,将三维充水结构划分为静态模型和动态可视化模型,如图11所示。陈毓对抚顺西露天矿采空区北部区域的地质构造、水文、人为工程等资料进行分析,明确了研究区内主要地质灾害类型。在此基础上,结合地表建筑体重要性因素,基于权重分布和地质灾害判据因子建立地质灾害风险评估模型,通过主成分分析法确定权重因子。

图11 三维静态模型与动态模型

由上述可知,三维地质建模技术在地质灾害评估和预警中发挥重要作用,能够对不同类型的地质灾害进行分级评价。在此基础上评估地质灾害风险,推动了矿山地质灾害监测技术的发展,提高了矿井安全管理水平。

3.3.2 基于三维地质建模的数值仿真

随着计算机技术的发展,数值仿真在现代工程技术中日益重要,尤其是在分析和预测工程稳定性方面。将三维地质建模的优势与数值仿真分析结合,可以解决数值仿真软件在建模方面的困难,建立更加精确的三维地质模型,这种结合不仅提高了模拟结果的可靠性,还能充分利用数值仿真软件强大的计算能力,从而优化工程分析和决策。

目前结合三维地质建模常用的数值仿真软件有UDEC、FLAC3D、MODFLOW、CBM-SIM、tNavigator、workbench等,虽然模拟的环境和使用的模拟软件不同,但是将建立的三维地质模型导入对应模拟软件的过程大致一样,图12为将三维地质模型导入FLAC3D软件的过程。

图12 三维地质模型构建过程

将三维地质模型与数值模拟手段相结合,可以帮助研究人员在成本较低的前提下,对工作现场的环境进行分析,对于可能发生的地质灾害及时提出相应的措施,规避风险并保障工作人员的人身安全。赵毅鑫等以任家庄矿11503大采高工作面为研究对象,利用基于GIS平台建立了工作面的三维地质精细化数值模型,分析了11503工作面回采过程中矿压显现特征。刘最亮等以阳泉矿区新景矿3号煤层为研究对象,根据其地质赋存条件,建立了相应的岩性不均衡力学模型,基于FLAC3D数值模拟软件,研究了顶板砂岩透镜体存在情况下3号煤层围岩应力分布规律。肖凡等以德兴斑岩铜矿床为主要研究对象,通过构建的几何实体模型建立相应的有限元数值模拟模型,进行力−热−流三场耦合的数值模拟实验,并根据不同侵入体产状及断裂构造条件下的模拟结果探究德兴铜矿床断裂和侵入体产状对成矿的控制作用。王社光等采用理论分析、三维地质建模和数值模拟计算相结合的方法,在考虑地层岩性、断层构造等因素的基础上,联合使用Micromine、3DMine及Rhino等建模软件建立矿山三维地质模型,并使用FLAC3D软件对模型进行数值模拟分析。因此,基于三维地质建模的数值仿真能够实现精确的矿体建模、资源评估到开采优化和地质风险预测的多层次应用。这种技术大大提高了矿山开发的效率、安全性和环境友好性,正在向更加智能化、自动化的方向发展。

4 矿山三维地质建模发展方向

笔者对以往三维地质建模的研究进行梳理和分析,归纳三维地质建模技术的原理和方法,总结三维地质建模技术在矿业开发领域的应用现状。尽管三维地质建模技术已有显著进展,但其应用仍面临诸多挑战,如数据不确定性、模型构建的复杂性以及计算资源的高需求等。与此同时,新兴技术,如机器学习和人工智能,正在逐步改变三维地质建模的传统方法。

1)矿山地质多源异构数据标准构建与智能融合。目前,可以通过多种方法获取三维地质建模所需要的数据,例如钻孔数据、地震数据、遥感数据等。来源不同、形式不同的数据可以构建更加丰富、全面的数据库,使建立的模型更加真实、精确。但同时也存在一些不足,主要包括数据质量不一致、缺乏标准化格式以及不同数据源之间的兼容性问题。此外,处理复杂数据和计算成本也是挑战之一。随着机器学习和人工智能的发展,可以更好地自动化数据处理,提高融合效率,同时推动地质数据标准化流程的建立,从而提升建模的准确性和可靠性。

2)国产三维地质建模软件自主创新与智能化建模。国产三维地质建模软件在技术水平和应用领域取得了显著进展,广泛应用于矿产勘探、能源开发和城市地下空间规划。然而,目前仍面临核心算法自主研发能力不足、软件与国际先进产品的差距、数据处理效率等问题。未来,国内软件可以通过加强核心技术的自主创新、提升数据处理与建模的智能化水平、强化与云计算和虚拟现实技术的结合,进一步优化功能和用户体验,从而在国际市场上具备更强的竞争力。此外,三维地质建模方法仍然存在自动化程度低、处理复杂地质条件的能力有限以及对实时数据的响应速度不足。未来可以通过引入人工智能与机器学习技术、提升模型的智能化和自动化水平、增强对复杂地质环境的适应能力,以及改善实时数据处理与反馈机制,来进一步提高三维地质建模方法的精确性和实用性。

3)矿山三维地质建模与数值仿真高效融合。三维地质建模与数值仿真技术的结合已经在矿山资源开发、灾害预测等领域取得了重要进展,通过融合高精度地质模型与先进的模拟算法,提升了分析的准确性和决策效率。然而,现存不足包括模型与仿真技术的整合度不够高、对复杂地质环境的适应能力有限,以及计算资源和时间需求较大。未来可以通过改进算法、提高计算效率、加强模型与模拟的动态耦合,以及融合人工智能与实时数据处理技术,来提升三维地质建模与数值仿真技术的整体性能和应用范围。

4)基于数字孪生的矿山实时三维地质建模与预测。在三维地质建模中,基于数字孪生的技术现状已实现对多源异构数据的有效整合,能够动态生成高精度的三维模型,进而预测多场演化和灾害问题,使矿业开发过程更加高效、安全。然而不同来源的数据格式、精度和更新频率不一致,导致数据整合过程繁琐且易出错。此外,实时数据采集和处理的技术要求较高,资源投入和维护成本较大,同时高精度模型需要大量计算资源,处理大规模数据时可能造成延迟。随着云计算、边缘计算和大数据技术的进步,数字孪生在实时性和处理能力方面将不断提升,能够更高效地应对复杂的地质建模需求。同时,期待相关标准的出台,以促进不同系统之间的数据共享与集成,降低应用门槛。结合人工智能和机器学习,数字孪生将能够进行更深入的数据分析和动态建模预测,提升决策智能化水平。

5 结论

1)笔者归纳了现有三维地质建模技术的原理和方法,总结了三维地质建模技术在矿业开发领域的应用现状,探讨了当前三维地质建模技术面临的挑战与未来的发展趋势。三维地质建模已成为矿山开采的基础环节,在资源储量预测、矿山开采设计、灾害防治等方面发挥着重要的作用。

2)三维地质建模过程主要包括数据获取、数据处理和模型构建等环节。数据处理的关键在于多源异构数据的清洗和融合,并常用差值算法弥补数据的不足或缺失。三维地质建模环节主要以几何建模为主、属性建模为辅,建模方法可分为显式建模方法和隐式建模方法。目前国内外开发出大量的与矿业生产有关的三维建模软件,进一步推广了三维地质建模在矿山领域的应用。

3)矿山三维地质建模目前在应用方向主要包括矿产资源开发、采矿工程设计和矿山安全生产。三维地质建模可以实现资源储量的动态管理,基于三维地质建模的三维通风模拟可以节约通风成本。在地质灾害监测方面,三维地质建模技术可针对群发地灾、点状地灾、矿山地灾等进行地灾分级评价。基于三维地质模型的数值仿真可以帮助研究人员在成本较低的前提下,预测矿山灾害形式并提出相应的解决措施。

4)三维地质建模在地质数据处理、建模软件和方法等方面仍存在一些问题,包括数据筛选与多源异构数据融合的质量不一致、软件智能化程度不足、建模方法的自动化水平低以及模型与数值模拟技术的整合不够高。基于此,笔者提出矿山地质多源异构数据标准构建与智能融合、国产三维地质建模软件自主创新与智能化建模、三维地质建模与数值仿真高效融合以及基于数字孪生的矿山实时三维地质建模与预测等发展方向。

-------END------

原文来源:张村,贾胜,华埜,宋启.矿山三维地质建模研究进展:原理、方法与应用[J/OL].煤炭科学技术.https://link.cnki.net/urlid/11.2402.TD.20250115.1541.032

推荐阅读

-

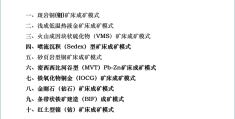

唐菊兴院士等:西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型矿床地质特征及找矿方向

-

陈景河:初论矿床动态技术经济评价

-

PPT丨成矿与找矿地质模型及其应用

-

陈景河、王京彬等:初论矿床动态技术经济评价

-

隐伏矿床成矿预测理论与方法新进展

-

陈毓川院士:秦-祁-昆成矿域主要金属矿床区域成矿谱系

-

薛建玲等-中低温岩浆热液型金矿床找矿预测地质模型

-

十大矿床成矿模型,个个经典!

-

唐菊兴院士等:西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型矿床地质特征及找矿方向

-

陈景河:初论矿床动态技术经济评价

-

PPT丨成矿与找矿地质模型及其应用

-

陈景河、王京彬等:初论矿床动态技术经济评价

-

隐伏矿床成矿预测理论与方法新进展

-

陈毓川院士:秦-祁-昆成矿域主要金属矿床区域成矿谱系

-

薛建玲等-中低温岩浆热液型金矿床找矿预测地质模型

-

十大矿床成矿模型,个个经典!

-

唐菊兴院士等:西藏斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型矿床地质特征及找矿方向

-

陈景河:初论矿床动态技术经济评价

-

PPT丨成矿与找矿地质模型及其应用

-

陈景河、王京彬等:初论矿床动态技术经济评价

-

隐伏矿床成矿预测理论与方法新进展

-

陈毓川院士:秦-祁-昆成矿域主要金属矿床区域成矿谱系

-

薛建玲等-中低温岩浆热液型金矿床找矿预测地质模型

-

十大矿床成矿模型,个个经典!