欧阳永棚等:世界第一江西朱溪特大型钨铜矿床深部新发现石英脉型黑钨矿体及其重要意义

朱溪钨铜矿床深部石英脉型黑钨矿成因及其地质意义

欧阳永棚1,2,曾闰灵2,舒立旻2,邓友国2,饶建锋2,魏锦2

1 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院

2 江西省地质局第十地质大队

更多资料,添加微信

复制微信号

第一作者:欧阳永棚,博士研究生,正高级工程师,研究方向:勘查地质学和区域成矿学。

导读:

著名的江西朱溪特大型钨(铜)矿床,目前已探明333+334类WO3资源量达421.89万吨,共生铜金属量11.92万吨,钨矿储量规模位居世界第一。主矿体为一个楔形厚大矽卡岩型白钨铜矿体。近年来,大量勘查和研究成果表明,朱溪钨铜矿床以矽卡岩型为主,同时兼具蚀变花岗岩型、云英岩(石英)脉型和似层状的“多位一体”白钨铜矿床特征。成矿作用主要发生在晚侏罗世(144~153Ma),与矿区深部花岗岩体关系密切。令人欣喜的是,最近施工的ZK4213钻孔又有新发现:在深部花岗岩体中,发现了多处石英脉型黑钨矿体。这是矿区内首次发现的一种矿体新类型,其成矿特征仍需进一步研究。

为此,本文在野外编录和室内岩矿鉴定的基础上,对石英脉型黑钨矿进行了电子探针分析研究,并对矿床形成条件、大致的形成时代及其地质意义进行了初步探讨。结果表明,该石英脉型黑钨矿中,WO3含量为74.3%~76.7%(平均75.7%),MnO为12.8%~13.8%(平均13.2%),FeO为10.3%~11.6%(平均11.1%),FeO/MnO值为0.75~0.90(平均0.85),晶体化学式为(Fe0.43-0.49Mn0.54-0.59)1.01-1.05W0.98-0.99O4,属于铁钨锰矿系列。这种相对富锰的特征表明其可能形成于相对高温、偏还原的弱酸性环境。研究认为,朱溪地区可能经历了多期成岩成矿作用。即在晚侏罗世主成岩成矿期之后,可能又经历过新的成岩成矿事件,新发现的石英脉型黑钨矿体极有可能为该新一期成矿事件的产物,产出环境与早先发现的4种白钨铜矿体不同。研究成果对矿区进一步勘查和区域找矿具有重要意义。

基金项目:江西省科技厅重点研发计划项目(20212BBG73045);江西省地质局青年科学技术带头人培养计划项目(2022JXDZKJRC02);江西省科学技术厅国家科技奖后备项目培育计划项目(20203AEI91004);江西省地质矿产勘查开发局地质科研项目(赣地矿字〔2017〕78号);江西省地勘基金项目(20200022;20150013)

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

------内容提纲------

0 引言

1 成矿地质背景及岩矿学特征

1.1 成矿地质背景

1.2 矿体地质特征

2 样品采集及测试方法

3 分析结果

4 讨论

4.1 黑钨矿化学组成对矿床成因的指示

4.2 黑钨矿的发现对朱溪成岩成矿的指示

5 结论

-----------

0 引言

朱溪钨铜矿床位于江西省景德镇市,是近年来新发现的一个特大型钨矿床,目前已探获333+334类WO3资源量421.89万t,WO3平均品位0.5%,共生Cu金属量11.92万t,Cu平均品位0.55%。近年来大量勘查和研究成果表明,朱溪钨铜矿床是以矽卡岩型为主,兼具蚀变花岗岩型、云英岩(石英)脉型和似层状的“多位一体”的白钨铜矿床,成矿作用主要发生于晚侏罗世(144~153Ma),与矿区深部花岗岩体关系密切。矿体主要赋存在深部黑云母花岗岩与上石炭统黄龙组外接触带及其以上部位,主要矿石矿物为白钨矿和黄铜矿。最新施工完成的钻孔ZK4213在岩体内接触带发现了多处石英脉型黑钨矿体,矿体多呈脉状产出于黑云母花岗岩体中。本文在野外编录和室内岩矿鉴定的基础上,对石英脉型黑钨矿进行电子探针分析,查明其化学组成,并对矿床形成条件、大致的形成时代及其地质意义进行了初步探讨,以期指导下一步找矿工作。

1 成矿地质背景及岩矿学特征

1.1 成矿地质背景

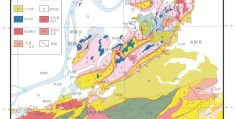

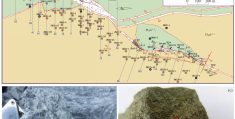

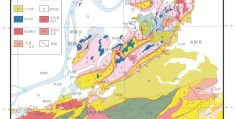

朱溪钨铜矿床大地构造位置处于钦杭结合带北段的萍乐坳陷带之北东端(图1a),赣东北深大断裂西北侧,隶属于塔前-清华Cu-Au多金属成矿远景区,夹于德兴Cu-Au-Ag矿集区和九瑞Cu-Au矿集区两大矿集区之间。区内构造-岩浆活动频繁,成矿作用强烈,为赣东北地区重要的W、Cu、Au多金属成矿地段。

图1 朱溪钨铜矿区地质简图

1—第四系;2—三叠系;3—二叠系;4—上石炭统黄龙组灰岩段;5—上石炭统黄龙组白云岩段;6—新元古界万年群;7—花岗斑岩脉;8—花岗闪长斑岩;9—闪长玢岩脉;10—煌斑岩脉;11—蚀变带;12—断裂;13—勘探线及编号;14—钻孔及编号

矿区内主要出露地层为新元古界万年群(Pt1a3W),上石炭统黄龙组(C2h),中二叠统栖霞组(P2q)、茅口组(P2m)、鸣山组(P2ms),上二叠统乐平组(P3l)、长兴组(P3c),上三叠统安源组(T3a)和第四系(Q)(图1b)。其中,万年群主体为一套深海盆地相泥砂质浅变质岩夹火山岩,岩性以千枚岩、千枚状砂质板岩、变质粉砂岩夹变余沉凝灰岩为主;黄龙组主要为一套海相碳酸盐岩建造,根据岩性可分为上部灰岩和下部白云岩两段;二叠—三叠系则为一套由浅海相碳酸盐岩建造逐渐向海陆交互相碎屑岩及含煤建造过渡的岩性系列,岩性主要为微晶灰岩、含碳质灰岩、含燧石结核灰岩、硅质岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥页岩及煤层和煤线等。其中,黄龙组和栖霞组中W、Cu、Zn等成矿元素丰度值较高,达中国东部地壳的十几倍至几十倍,是区内主要赋矿层位。

区内褶皱构造以发育于石炭—三叠系中的单斜构造为主,整体呈北东走向,倾向北西,倾角22°~86°。断裂构造甚为发育,以北东向断裂为主,其次为近东西向、北北东向和北西向;其中北东向断裂又以F1、F2区域性逆冲推覆构造最为重要。F2断裂为石炭系盖层与元古界基底之间的一个不整合错动带,是区内最主要的控岩控矿构造,严格控制着区内岩浆侵入、成矿流体运移及成矿物质富集沉淀。

区内岩浆岩亦较为发育,地表以出露燕山期晚侏罗世煌斑岩脉(160.3±2.1Ma)为主,23号勘探线附近还发育有晋宁期全岩铜矿化花岗闪长斑岩(847.2±9.4Ma);深部则发育有大量的酸性侵入岩,主要有黑云母(二长)花岗岩、蚀变花岗岩(钠化碱长花岗岩和云英岩化二长花岗岩)和花岗斑岩等,亦为燕山期岩浆活动的产物,成岩年龄为130~159Ma,主要集中于145~155Ma,且表现出与区内钨铜成矿作用较为密切的成因联系。

1.2 矿体地质特征

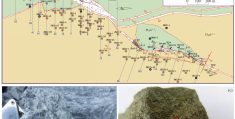

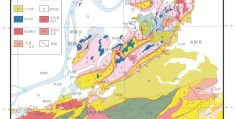

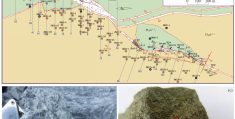

朱溪钨铜矿区的矿体均为隐伏矿体,总体走向NE,倾向NW,沿走向已控制大于1200m,沿倾向控制近2000m,且主矿体沿走向和倾向均未封闭,仍有一定的延伸。根据矿体空间分布、产出形态、赋矿围岩及其矿石特征等,可将区内矿体划分为矽卡岩型白钨铜矿体、蚀变花岗岩型白钨铜矿体、似层状铜矿体、岩体外接触带云英岩(石英)脉型白钨铜矿体和岩体内接触带石英脉型黑钨矿体5种类型,共同构成朱溪式“五位一体”型钨铜矿床。该5类矿体在空间上存在一定的分带性,深部为黑云母花岗岩体内部发育的石英脉型黑钨矿体,向上为岩体与碳酸盐岩地层外接触带部位的矽卡岩型白钨铜矿体,呈岩枝上侵的蚀变花岗岩中(主要分布在42线附近)的蚀变花岗岩型白钨铜矿体,再往上则发育为云英岩(石英)脉型白钨铜矿体,浅部以发育似层状铜矿体为主(图2)。

图2 朱溪矿区42号勘探线矿体垂直剖面(a)与石英脉型黑钨矿石钻孔岩心标本(b—e)

T3a—上三叠统安源组;P3c—上二叠统长兴组;P3l—上二叠统乐平组;P2q3—中二叠统栖霞组上段;P2q2—中二叠统栖霞组中段;P2q1—中二叠统栖霞组下段;γ—花岗岩;γπ—花岗斑岩;δ—闪长岩;1—铜矿体;2—白钨矿体;3—黑钨矿体;4—断层;5—采样位置

针对朱溪矿区矽卡岩型白钨铜矿体、蚀变花岗岩型白钨铜矿体、云英岩(石英)脉型白钨铜矿体和似层状铜矿体4种类型矿体,前人已开展过系统的研究。石英脉型黑钨矿体为该矿区内近几年新发现的矿体类型,下面对其特征进行详细描述:

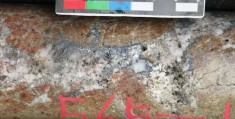

石英脉型黑钨矿目前仅在朱溪矿区42号勘探线上最新施工完成的ZK4213钻孔深部可见,赋矿标高-1873~-2118m(图2a),矿体主要呈脉状或透镜状赋存于深部花岗岩内接触带的石英脉中。矿体规模相对较小,厚度相对较薄,单矿体厚度介于1.25~2.89m。矿石品位相对较低且变化较大,WO3平均品位变化于0.17%~1.16%。在对钻孔进行系统调查编录时,发现矿体两侧的围岩(花岗岩)中具有明显的云英岩化蚀变;同时,在石英脉与围岩的接触界面处普遍发育有大量结晶程度极好的白云母,且均表现出由该接触界面向石英脉中心对称式垂向结晶生长的特征,黑钨矿亦与白云母一起垂直于壁面生长,呈叶片状或呈板状嵌布于石英脉的中部(图2b—e),指示二者主要形成于相对张性的生长空间,物质来源充足。此外,岩矿学鉴定结果显示,该矿体中主要矿物组成为黑钨矿、白钨矿、石英、白云母及少量方解石等。其中,黑钨矿多呈自形板状(图3a—c)或不规则粒状(图3d—g),且多被白钨矿交代(图3d、f—g),指示其形成时间早于白钨矿。

图3 朱溪矿区黑钨矿手标本和显微特征

a、b—钻孔岩心中黑钨矿照片;c—电子背散射图像;d—g—偏光显微镜下特征(+);Wol—黑钨矿;Sch—白钨矿;Ms—白云母;Qz—石英;Cal—方解石

2 样品采集及测试方法

黑钨矿矿石样品采自于朱溪矿区42号勘探线钻孔ZK4213深部1981.4m处的黑云母花岗岩体内的石英脉型黑钨矿体(图2a)。利用光薄片,在岩矿鉴定基础上,开展电子探针定量微区分析。分析测试在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室完成,采用日本产JEOLJXA-8100型电子探针仪。分析前先对黑钨矿探针片进行喷碳处理,分析过程中加速电压15kV,加速电流20nA,束斑直径5μm,具体分析流程参见文献。所采用的标样为SPI公司提供的自然矿物,所有数据均采用ZAF法校正,以4个氧原子为基准计算矿物晶体化学式。

3 分析结果

电子探针分析结果如表1所示,黑钨矿化学成分主要为WO3、MnO和FeO。其中,WO3含量变化不大,在74.3%~76.7%,平均75.7%;MnO含量为12.8%~13.8%,平均13.2%;FeO含量为10.3%~11.6%,平均11.1%;FeO/MnO值为0.75~0.90,平均为0.85;按照李逸群等对黑钨矿的分类方案,朱溪黑钨矿属于铁钨锰矿系列。根据电子探针分析结果,以氧原子数为4来计算黑钨矿的晶体化学式(表1),获得朱溪黑钨矿的晶体化学式为(Fe0.43-0.49,Mn0.54-0.59)1.01-1.05W0.98-0.99O4;可见该黑钨矿中Fe2+、Mn2+有剩余,而W6+略亏损,且Fe2+含量整体都略低于Mn2+含量,矿物中略相对富锰。同时,朱溪黑钨矿中还含少量的Nb2O5、Ta2O5和Sc2O3,故黑钨矿中的W元素的略亏损可能是被Nb、Ta等元素类质同象替代的结果。

表1 朱溪黑钨矿电子探针测试结果

注:“-”表示元素含量低于检出限;黑钨矿的晶体化学式均是以4个氧原子计算所得。

对黑钨矿中氧化物WO3与FeO、WO3与MnO、WO3与Nb2O5、FeO与MnO之间的含量关系进行研究,发现除WO3与FeO相关关系不太明确以外,其余氧化物含量之间都表现为较明显的线性负相关(图4a—d),指示它们之间可能具有一定的替代关系,如Fe与Mn、W、Nb等。

图4 朱溪黑钨矿氧化物含量相关性图解

如图3c的1号测线为实线,2号测线为虚线;所有氧化物含量先进行了归一化处理,再投图分析。

4 讨论

4.1 黑钨矿化学组成对矿床成因的指示

黑钨矿是由钨锰矿(MnWO4)和钨铁矿(FeWO4)组成的完全类质同像系列矿物,温度越高,黑钨矿中FeO/MnO值越接近于1,越容易形成二者的中间段产物,故黑钨矿中的FeO/MnO值可以在一定程度上表征其形成温度。朱溪黑钨矿中FeO/MnO值为0.75~0.90(平均0.85),指示其形成于温度较高的环境。前人通过实验研究亦指出,黑钨矿中FeO、MnO含量与成矿流体中的pH、Eh环境具有一定的相关性。弱酸性环境有利于黑钨矿的形成,且形成的黑钨矿通常相对富锰。在偏氧化环境中,铁元素常以Fe3+形式存在于成矿流体中,不利于Fe2+与WO42-的结合,故形成的黑钨矿通常贫铁富锰,多为含铁钨锰矿或钨锰矿;当流体从氧化态转变为还原态时,铁元素逐渐从Fe3+转变为Fe2+,与WO42-结合形成FeWO4,使得形成的黑钨矿中FeO含量逐渐增大,FeO/MnO值也逐渐趋近于1。朱溪矿床深部黑钨矿略微相对富锰,与弱酸性、偏还原环境下形成的黑钨矿(如大吉山黑钨矿FeO/MnO值为0.55~1.37,平均0.86)较为相似,指示其可能形成于相对还原的弱酸性环境。因此,朱溪黑钨矿可能形成于相对高温、偏还原的弱酸性环境。这一结论与黑钨矿石英脉两侧围岩均发育有明显的云英岩化高温蚀变以及脉中普遍发育大量自形白云母特征较为相符。

同时,本文对黑钨矿单矿物不同部位FeO、MnO、WO3含量及FeO/MnO值的变化进行研究时(图4e、f),发现黑钨矿不同部位的成分变化较大,但又表现出一定的波状变化规律:从边部—中部—边部,MnO含量显示较明显M型波状变化,FeO和FeO/MnO显示为一定的与MnO变化相反的W型波状变化(1号测线中部FeO含量、FeO/MnO值略微偏低可能是部分铁元素被钪替代的结果),反映该黑钨矿发育有一定环带状结构,即可能经历了多阶段结晶作用。黑钨矿在结晶过程中由于温度较高,成矿流体具有充足的时间与围岩发生反应,导致流体中pH、Eh等发生持续改变,使得形成的黑钨矿中元素含量亦随之起伏变化。因此,黑钨矿晶体中元素含量波状变化特征可以在一定程度上指示其形成于相对高温的环境,且可能经历过多阶段结晶作用。

此外,对比横切面(1号测线)和纵切面(2号测线)上的FeO、MnO、WO3含量及FeO/MnO值发现,横向上MnO含量相对较高,而纵向上FeO含量较高,故沿纵切面方向上测点FeO/MnO值明显高于横切面,这种含量、比值变化情况可能与黑钨矿的结晶性能相关。李逸群等研究指出,黑钨矿的结晶性能与化学组成联系密切,其晶胞参数与FeWO4含量之间表现出明显的线性相关,即

a0=0.4823-0.000092×FeWO4,

b0=0.5762-0.000050×FeWO4,

c0=0.5001-0.000046×FeWO4。

因此可以推测,随着黑钨矿中FeWO4含量的增加,其晶胞参数均逐渐减小,但b、c轴方向晶胞参数减小趋势明显低于a轴方向,即随着FeWO4含量的增加黑钨矿逐渐朝以一向延伸为主的柱状、长条板状方向结晶。朱溪黑钨矿中纵切面上FeO含量和FeO/MnO值均明显高于横切面,暗示其结晶过程中以朝纵切方向延伸生长为主,这与在岩心中及镜下观察到的黑钨矿晶体特征基本吻合。

综合朱溪黑钨矿化学组成、与岩体接触关系、围岩蚀变和岩石学特征,指示其形成于相对高温、偏还原的弱酸性环境,同时还可能经历过多阶段的结晶作用,且结晶过程中以一向延伸生长为主。

4.2 黑钨矿的发现对朱溪成岩成矿的指示

朱溪钨铜矿是一个以矽卡岩型白钨铜矿化为主的超大型钨矿床,前人开展了大量的研究工作,并取得了较为丰硕的成果与认识。在成矿时代方面,前人运用各种测年手段对朱溪成矿年龄进行了测定,如辉钼矿Re-Os法(145Ma)、白钨矿Sm-Nd法(144±5Ma)、白云母Ar-Ar法(147.39~150.24Ma)、热液榍石U-Pb法(149.9±1.3Ma)和磷灰石U-Pb法(137~150.2Ma)等,综合所有测年结果显示,朱溪成矿年龄介于137~153Ma,且主要集中于144~153Ma(图5),指示朱溪钨铜矿成矿时代主要为晚侏罗世。在矿区成岩作用方面,前人对朱溪矿区钻孔中揭露的隐伏花岗岩体(黑云母花岗岩、二云母花岗岩、蚀变花岗岩、花岗斑岩等)进行了系统的测年工作,朱溪深部花岗岩的成岩时代跨度较大,介于130~159Ma,但多集中于145~155Ma(图5),属晚侏罗世,与朱溪矿床主要的成矿时代较为吻合。另外,前人对朱溪矿床开展的C-H-O-S-Pb同位素分析结果指示,其成矿流体具有明显的岩浆水与大气降水混合的特征,成矿物质亦主要来源于地壳重熔岩浆,综合显示出朱溪钨铜成矿与深部花岗质岩浆之间密切的成因联系。

图5 朱溪矿区成岩成矿年龄统计图

通过对前人报道的朱溪地区成岩成矿年龄数据进行统计分析,发现该区成岩成矿作用主要发生于晚侏罗世(图5),但亦有部分研究结果表明,该区还发育有早白垩世花岗岩,同时还可能存在早白垩世成矿(矿化)作用。于全通过对朱溪矿区晚矽卡岩阶段磷灰石进行U-Pb测年,获得其年龄为137±9Ma,亦认为朱溪矿区可能存在早白垩世成矿事件;江西省地矿局九一二大队测得朱溪矿区深部黑云母花岗岩和云英岩化花岗岩锆石U-Pb年龄分别为140.1±3.6Ma和140.7±3.8Ma,为早白垩世岩浆活动的产物;宋世伟测得朱溪矿区深部2件黑云母二长花岗岩锆石U-Pb年龄分别为130.08±0.78Ma和130.41±0.84Ma,亦属早白垩世,并观察到该花岗岩(ZK5406的2150m左右处)局部发生了较为明显的矿化作用,故认为朱溪矿区存在早白垩世(~130Ma)花岗质岩浆活动,且导致了一定的矿化作用。此外,在区域上亦存在早白垩世成岩成矿迹象,如朱溪矿区西部珍珠山地区早白垩世(~130Ma)的高分异花岗岩脉与W、Sn(Nb、Ta)矿化具有成因联系。

朱溪石英脉型黑钨矿为矿区内新发现的一种矿体类型,产出环境与早先发现的4种白钨铜矿体不同,黑钨矿体产出位置更深,主要呈脉状或透镜状产出于42号勘探线深部黑云母花岗岩体内接触带的石英脉中,矿体与花岗质围岩之间的界面清晰,且在石英脉与围岩的接触界面处普遍发育有大量结晶程度极好的白云母、黑钨矿等矿物,并均表现出由界面向石英脉中心呈对称式垂向结晶生长的特征,指示其主要形成于相对张性的生长空间,物质来源充足,即该含矿石英脉应形成于黑云母花岗岩之后,为后期含矿热液沿岩体中早先形成的构造裂隙灌入和充填而来。该形成机制与黑钨矿化学组成特征所反映出来的高温、偏还原的弱酸性形成环境以及可能经历过多阶段的结晶作用过程较为契合。

此外,朱溪石英脉型黑钨矿目前仅在矿区42号勘探线上钻孔ZK4213的深部可见,而前人发现并报导的朱溪矿区内弱矿化早白垩世花岗岩(ZK5406深部)和早白垩世矿化阶段磷灰石(ZK4210深部)也在对应区域发育新发现的石英脉型黑钨矿,表明在晚侏罗世主成矿期之后朱溪矿区42号勘探线附近的深部很可能发生过新的成岩成矿作用事件。

综上所述,朱溪地区在晚侏罗世主成岩成矿期之后,可能又经历过新的成岩成矿作用事件,而矿区深部新发现的石英脉型黑钨矿体也极有可能为该新一期成岩成矿事件的产物;但由于尚未进行系统定年及矿物地球化学等方面的工作,对于该石英脉型黑钨矿体的确切形成时间及其形成机制等有待进一步的研究验证。

5 结论

(1)朱溪矿区深部新发现黑钨矿化矿体,主要呈脉状或透镜状赋存于矿区深部岩体内接触带的石英脉中。电子探针分析结果表明,朱溪黑钨矿的晶体化学式为(Fe0.43-0.49,Mn0.54-0.59)1.01-1.05W0.98-0.99O4,属于铁钨锰矿系列。

(2)朱溪黑钨矿中FeO/MnO值为0.75~0.90,平均0.85,总体表现出相对富锰的特征;此外,从黑钨矿的边部到核部,其化学组成具有明显的波状变化规律,综合指示其可能形成于相对高温、偏还原的弱酸性环境,且可能经历过多阶段结晶作用,结晶过程中以一向延伸生长为主。

(3)朱溪地区可能经历了多期成岩成矿作用,即在晚侏罗世主成岩成矿期之后,又经历过新的成岩成矿作用事件,朱溪矿区深部新发现的石英脉型黑钨矿体也极有可能为该期成岩成矿事件的产物。

原文来源:欧阳永棚,曾闰灵,舒立旻,等.朱溪钨铜矿床深部石英脉型黑钨矿成因及其地质意义[J].桂林理工大学学报,2023,43(2):184-192.

封面标题、导读评论和排版整理等:《覆盖区找矿》公众号.

推荐阅读

-

金属矿产勘查深部找矿方法

-

胶东金矿集中区深部结构研究进展

-

塔里木油田:深地油气勘探开发关键核心技术体系自主攻关与应用管理

-

“向地球深部进军”重大专项,正式启动!

作为“向地球深部进军”的重要部署,我国深地国家科技重大专项“超万米科学钻探技术与装备项目”近日在北京正式启动。据介绍,实施深地国家...

-

亚洲最大规模隐伏单体富磷矿床羊场磷矿深部找矿突破及其意义

-

小秦岭金矿田深部找矿取得重大进展

-

招平断裂带中段三维地质模型与深部成矿预测

-

宋欣等-西秦岭湘潭子金矿深部找矿取得新发现(6.358 t)

-

肖晓:广域电磁法在深部矿产勘查中的应用——以铜陵冬瓜山铜矿为例

-

金属矿产勘查深部找矿方法

-

胶东金矿集中区深部结构研究进展

-

塔里木油田:深地油气勘探开发关键核心技术体系自主攻关与应用管理

-

“向地球深部进军”重大专项,正式启动!

作为“向地球深部进军”的重要部署,我国深地国家科技重大专项“超万米科学钻探技术与装备项目”近日在北京正式启动。据介绍,实施深地国家...

-

亚洲最大规模隐伏单体富磷矿床羊场磷矿深部找矿突破及其意义

-

小秦岭金矿田深部找矿取得重大进展

-

招平断裂带中段三维地质模型与深部成矿预测

-

宋欣等-西秦岭湘潭子金矿深部找矿取得新发现(6.358 t)

-

肖晓:广域电磁法在深部矿产勘查中的应用——以铜陵冬瓜山铜矿为例

-

金属矿产勘查深部找矿方法

-

胶东金矿集中区深部结构研究进展

-

塔里木油田:深地油气勘探开发关键核心技术体系自主攻关与应用管理

-

“向地球深部进军”重大专项,正式启动!

作为“向地球深部进军”的重要部署,我国深地国家科技重大专项“超万米科学钻探技术与装备项目”近日在北京正式启动。据介绍,实施深地国家...

-

亚洲最大规模隐伏单体富磷矿床羊场磷矿深部找矿突破及其意义

-

小秦岭金矿田深部找矿取得重大进展

-

招平断裂带中段三维地质模型与深部成矿预测

-

宋欣等-西秦岭湘潭子金矿深部找矿取得新发现(6.358 t)

-

肖晓:广域电磁法在深部矿产勘查中的应用——以铜陵冬瓜山铜矿为例