王登红等:中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议

第一作者:王登红,博士,研究员,博士生导师。主要从事矿产资源研究。

通信作者:秦锦华,博士,副研究员。主要从事多金属矿产及其成矿规律研究。

导读:

------内容提纲------

-----------

更多资料,添加微信

复制微信号

0 引言

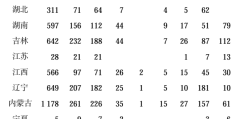

1 中国金矿资源概况

2 中国金矿成矿规律

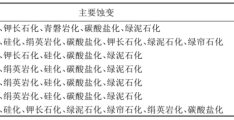

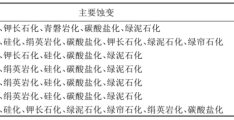

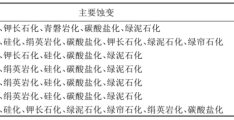

2.1 中国金矿成矿类型

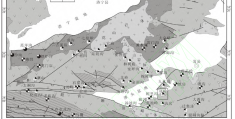

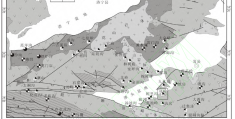

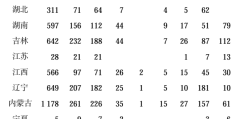

2.2 中国金矿的空间分布规律

2.3 中国金矿成矿时代分布规律

(1)金矿成矿的不同时代的分布规律

新太古代—古元古代时期(五台—吕梁期,~1800Ma)形成的金矿床主要分布于华北地台北缘,矿源层均为太古宙绿岩建造(陈毓川等,2001)。该期发育花岗-绿岩带型金矿。成矿与以基性为主的火山-沉积活动及其后来的构造-变质改造过程密切有关,形成华北地台中太古代(3.2∽2.8Ga)陆核发育阶段形成的Fe、石墨、Au矿床成矿系列组、华北地台中东部(辽吉、冀东、鲁西花岗-绿岩带中)与新太古代前期(2.8∽2.7Ga)构造旋回有关的Fe、Cu、Zn、Au多金属矿床成矿系列组及华北地台中西部(鲁西、五台、色尔滕山、中条地区花岗-绿岩带中)与新太古代后期(2.7∽2.5Ga)构造旋回有关Fe、Cu、Au、非金属矿床成矿系列组等,代表性的金矿床有金厂峪、夹皮沟、红透山等;中元古代—新元古代早期(四堡一雪峰期,1800~800Ma)金矿同样以花岗-绿岩带金矿为代表,但整体矿化强度较弱,分布不广,主要产于吉黑褶皱系佳木斯地块,其赋矿地层为古元古界东风山群,为一套变质的火山-沉积岩系。成矿与区域变质作用有关,经历了区域进化变质及构造变形成矿阶段、变质热液成矿阶段和区域退化变质成矿阶段,形成了铁硅质建造中的金矿床,属火山喷气-变质成因,代表矿床有东风山、五里浸、德兴金山等;新元古代(晋宁一兴凯期,800~500Ma)金矿床较少,均为成因待查明的热液型矿床。其中与岩浆作用有关的金矿床,主要分布于扬子地台龙门—大巴台缘褶带黄陵隆起区,其赋矿地层为古—中元古代变质岩系,成矿与元古宙黄陵花岗岩有关;早古生代(加里东期,500~400Ma)的金矿床主要分布于祁连褶皱系和华南褶皱系武夷—云开降起区,前者赋矿地层为早古生代浅变质火山岩系,成矿作用与超基性岩浆系列和偏碱性玄武岩浆系列有关,代表性矿床如甘肃白银厂。后者主要与加里东期花岗岩类有关,如湾岛金矿、沃溪金矿、万古金矿、古袍金矿等。另有部分分布于柴北缘—祁连地区(贾公台金矿、双口山金矿、青龙沟金矿等)、华北地台北缘(白乃庙金矿、白音宝力道金矿等)、新疆阿尔金(太平沟金矿);晚古生代(华力西期,340~255Ma)的金矿床主要产于海西褶皱带,分布在中国北部的华北陆台北缘、内蒙古—大兴安岭褶皱系、天山褶皱系、阿尔泰褶皱系和准噶尔褶皱系内。成矿作用主要与华力西期幔源或壳幔混源基性-中酸性火山-侵入作用有关。赋矿地层包括元古宙变质岩和古生代沉积岩及火山岩。矿床(化)类型以火山岩型为主;早中生代金矿分布范围集中于西秦岭、东昆仑和天山—北山成矿带。西秦岭造山带以印支期岩浆岩和大金矿发育为特征,且往往记录了燕山期的信息,如早子沟、加甘滩、大桥、八卦庙、李坝、双王金矿等。有些矿床的成矿年龄甚至可以从印支期延续到新生代,比如马脑壳金矿和拉尔玛金-铀矿;燕山期为最主要的成金期,以岩浆热液成矿为主,并有古老地层的参与(陈毓川等,2001;王彦斌等,2014)。此外,燕山期与岩浆作用有关的金矿化往往会重叠于早已形成的花岗-绿岩带金矿及华力西期与岩浆作用有关的金矿之上而形成叠加型金矿。如黑龙江老柞山金矿,矿床存在两个内生成矿期,早期成矿与华力西期岩浆活动有关,晚期矿化与燕山晚期中酸性岩浆作用有关;新生代(喜山期)的金矿化一般认为强度较弱,已知金矿床总数(包括砂金矿)和储量均占全国总数的不到5%。主要分布于滨西太平洋成矿域中国东南沿海岛弧区的台湾褶皱系、特提斯成矿域三江褶皱系和喜马拉雅褶皱系的雅鲁藏布江优地槽褶皱带内。成矿时代以喜马拉雅期为主,部分为燕山晚期,成矿年龄值多为30∽70Ma。

(2)金成矿的长期继承与叠加再造

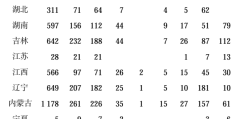

3 百年金矿勘查成果

4 中国金矿开发利用及新一轮找矿突破方向

4.1 继续寻找大型-超大型金矿床

中国金矿的找矿方向主要是大型超大型矿床,尤其是新区新类型的大型超大型金矿。中国有悠久的采金历史,古人留下的采金坑、挖金洞、淘金遗迹遍布全国各地,特别是中华人民共和国成立后新发现了一大批金矿床,为社会主义建设做出了重要贡献,但金矿资源仍满足不了国民经济建设日益发展和人民群众日益增长的需要。大型、超大型金矿因为其规模大,矿山服务年限长,产业集中度高,能够解决大问题,一直是地质找矿工作者梦寐以求的目标。从国外典型金矿的找矿效果看,1000m以深,甚至于2000∽3000m,仍然具有大型、超大型的资源潜力,如澳大利亚卡尔古利、巴西莫劳—维洛、加拿大波丘潘、印度科拉尔、美国的霍姆斯塔克等矿床。鉴于我国金矿目前勘查深度普遍低于1000m,仅有极少量矿床达到2000m,可以预见,深部大量的资源仍处于“待勘探”状态,因此,深部找矿至关重要,“向深部进军”无疑也是中国今后金矿找矿的重要方向。对于大型-超大型矿深部找矿,首先要加强基础地质工作,不断深入地开展成矿规律研究,积极拓展找矿的新领域;其次要着眼于控矿构造的总体,不能只限于地表含金石英脉的规模,需建立“控矿系统”概念。此外,严把勘探工程的质量,夯实基础地质资料,避免人为漏矿。

4.2 加强矿集区勘查与产业基地建设

4.5 拓展非传统金矿类型、期次和找矿空间

5 结论

导读评论和排版整理:《覆盖区找矿》公众号.

推荐阅读

-

金矿成矿规律与找矿预测【PPT】

-

15亿吨黄金尾矿,尚未开发的宝藏!

-

中国新发现一处中型金矿

新疆哈密市伊州区野马泉西矿区取得金矿找矿突破,探明一处金矿,探明金金属量5857.68千克,金品位平均每吨矿石1.60克左右,最高...

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编

-

金矿成矿规律与找矿预测【PPT】

-

15亿吨黄金尾矿,尚未开发的宝藏!

-

中国新发现一处中型金矿

新疆哈密市伊州区野马泉西矿区取得金矿找矿突破,探明一处金矿,探明金金属量5857.68千克,金品位平均每吨矿石1.60克左右,最高...

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编

-

金矿成矿规律与找矿预测【PPT】

-

15亿吨黄金尾矿,尚未开发的宝藏!

-

中国新发现一处中型金矿

新疆哈密市伊州区野马泉西矿区取得金矿找矿突破,探明一处金矿,探明金金属量5857.68千克,金品位平均每吨矿石1.60克左右,最高...

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编